Introduction

Le sommeil après 65 ans subit des transformations profondes qui affectent près de 50% des seniors. Ces modifications ne sont pas une fatalité, mais le résultat de processus physiologiques, neurologiques et environnementaux qu’il est essentiel de comprendre pour mieux les appréhender. Contrairement aux idées reçues, le besoin de sommeil ne diminue pas avec l’âge : c’est sa qualité et sa structure qui évoluent.

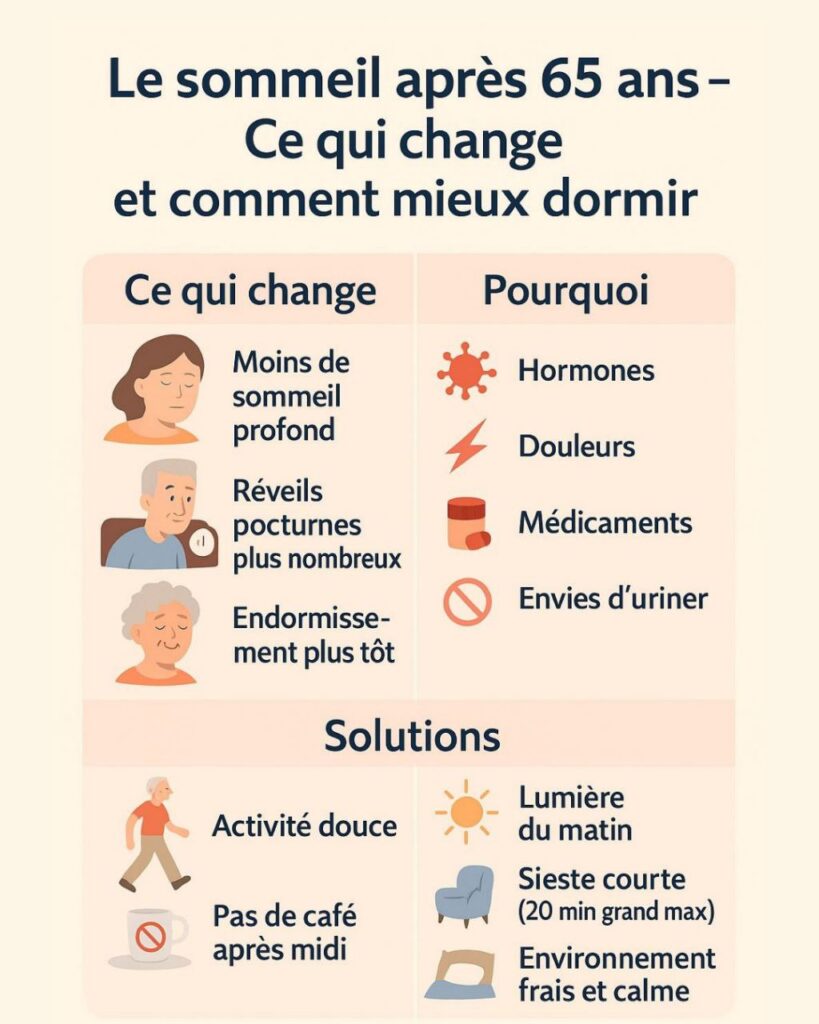

Cette période de vie s’accompagne souvent de réveils nocturnes plus fréquents, d’un endormissement plus précoce et d’un sentiment de sommeil moins réparateur. Ces changements peuvent impacter significativement la qualité de vie, l’humeur et la santé globale. Dans cet article, vous découvrirez les mécanismes scientifiques derrière ces transformations, les facteurs aggravants à identifier, et surtout, des stratégies concrètes et naturelles pour retrouver des nuits véritablement réparatrices.

Les Transformations Neurobiologiques du Sommeil Senior

L’Architecture du Sommeil en Mutation

Le vieillissement modifie profondément la structure même du sommeil. Les recherches en chronobiologie révèlent que la production de mélatonine, hormone régulatrice du cycle veille-sommeil, diminue progressivement après 60 ans. Cette baisse peut atteindre 50% par rapport aux niveaux observés à 30 ans, expliquant en partie les difficultés d’endormissement et les réveils précoces.

Le sommeil profond, phase cruciale pour la récupération physique et la consolidation mémorielle, se réduit significativement. Alors qu’il représente environ 20% du temps de sommeil chez l’adulte jeune, il peut descendre à 10% voire moins après 65 ans. Cette diminution s’accompagne d’une fragmentation accrue : les micro-réveils, souvent inconscients, se multiplient, perturbant la continuité du repos.

Le Rôle du Noyau Suprachiasmatique

Le noyau suprachiasmatique, véritable horloge biologique cérébrale située dans l’hypothalamus, perd en efficacité avec l’âge. Ses neurones deviennent moins sensibles aux signaux lumineux externes, essentiels à la synchronisation du rythme circadien. Cette désynchronisation progressive explique le phénomène d’avancement de phase : l’envie de dormir survient plus tôt en soirée, et le réveil se produit souvent avant l’aube.

Cette modification n’est pas anodine. Elle peut créer un décalage entre les horaires de sommeil biologiquement imposés et les rythmes sociaux souhaités, générant frustration et fatigue chronique. Comprendre ce mécanisme permet d’adapter ses habitudes plutôt que de lutter contre sa propre physiologie.

Facteurs Aggravants et Comorbidités

Les Pathologies Impactant le Sommeil

Plusieurs conditions médicales fréquentes après 65 ans perturbent directement le sommeil. L’apnée du sommeil touche près de 30% des seniors et provoque des interruptions respiratoires répétées, fragmentant profondément le repos. Le syndrome des jambes sans repos, caractérisé par des sensations désagréables nécessitant de bouger les membres, affecte également une proportion importante de cette population.

Les troubles urinaires, notamment la nycturie (besoin d’uriner la nuit), constituent l’une des principales causes de réveils nocturnes. Les douleurs chroniques liées à l’arthrose ou aux pathologies rhumatismales compliquent également l’endormissement et maintiennent un sommeil superficiel. Identifier ces facteurs spécifiques est primordial pour adapter les stratégies de gestion.

L’Impact Iatrogène des Médicaments

La polymédication, fréquente après 65 ans, représente un facteur souvent sous-estimé. Certains traitements pour l’hypertension (bêtabloquants), les antidépresseurs, les corticoïdes ou les médicaments pour la thyroïde peuvent altérer la qualité du sommeil. Les diurétiques augmentent la fréquence des réveils nocturnes pour uriner, tandis que certains bronchodilatateurs ont des effets stimulants.

Il est crucial de réaliser un inventaire médical complet avec votre médecin traitant pour identifier les interactions médicamenteuses potentiellement problématiques. Parfois, un simple ajustement des horaires de prise ou une modification posologique peut améliorer significativement le sommeil sans compromettre l’efficacité thérapeutique.

Facteurs Psychosociaux et Isolement

La transition vers la retraite, les deuils, la perte d’autonomie progressive ou l’isolement social constituent des facteurs psychologiques majeurs affectant le sommeil. L’anxiété et la dépression, plus fréquentes dans cette tranche d’âge, entretiennent des ruminations nocturnes et perturbent l’endormissement.

Le manque d’activité physique structurée et la diminution de l’exposition à la lumière naturelle aggravent ces difficultés. Le cercle vicieux s’installe : le mauvais sommeil génère fatigue et démotivation, réduisant l’activité diurne, ce qui détériore encore davantage la qualité du repos nocturne.

Stratégies de Chronobiologie Appliquée

Optimisation de l’Exposition Lumineuse

La lumière naturelle constitue le synchroniseur le plus puissant du rythme circadien. Pour compenser la perte de sensibilité du noyau suprachiasmatique, il est recommandé de s’exposer à une lumière vive pendant au moins 30 minutes chaque matin, idéalement entre 7h et 9h. Cette exposition matinale renforce le signal d’éveil et consolide l’horloge biologique.

En pratique, privilégiez une promenade extérieure même par temps nuageux (l’intensité lumineuse reste supérieure à l’éclairage intérieur), ou installez-vous près d’une fenêtre pour votre petit-déjeuner. À l’inverse, réduisez progressivement l’intensité lumineuse deux heures avant le coucher. Évitez les écrans émettant de la lumière bleue (smartphones, tablettes) ou utilisez des filtres dédiés.

Pour les personnes à mobilité réduite, les lampes de luminothérapie (10 000 lux) représentent une alternative validée scientifiquement. Une séance quotidienne de 20 à 30 minutes le matin peut significativement améliorer la qualité du sommeil et l’humeur.

Structuration des Rythmes Quotidiens

La régularité des horaires de coucher et de lever constitue un pilier fondamental. Même le week-end, maintenez des horaires constants à 30 minutes près. Cette discipline aide à renforcer les signaux temporels de votre organisme et améliore la qualité du sommeil à moyen terme.

Créez des rituels pré-sommeil apaisants et reproductibles : lecture paisible, musique douce, étirements légers ou pratiques de relaxation. Ces routines signalent au cerveau que l’heure du repos approche, facilitant la transition vers le sommeil. Évitez les activités stimulantes intellectuellement ou émotionnellement durant les deux heures précédant le coucher.

Planifiez également des moments d’activité dans votre journée : exercice physique adapté le matin ou en début d’après-midi, interactions sociales régulières, activités cognitives stimulantes. Cette structuration renforce les contrastes entre phases d’activité et de repos, essentiels à un sommeil de qualité.

Approches Comportementales et Cognitives

La Restriction du Temps au Lit

Paradoxalement, passer trop de temps au lit peut détériorer la qualité du sommeil. La thérapie de restriction du sommeil, validée par de nombreuses études, consiste à limiter initialement le temps passé au lit au temps réellement dormi. Si vous dormez effectivement 6 heures mais restez au lit 9 heures, commencez par limiter votre présence au lit à 6h30.

Cette approche peut sembler contre-intuitive, mais elle augmente la pression de sommeil et consolide les périodes de repos. Progressivement, lorsque l’efficacité du sommeil atteint 85-90% (temps dormi divisé par temps au lit), vous pouvez augmenter graduellement de 15 minutes le temps alloué. Cette méthode nécessite rigueur et patience mais offre des résultats durables.

Gestion des Réveils Nocturnes

Les réveils nocturnes sont normaux, particulièrement après 65 ans. L’important est de ne pas développer d’anxiété à leur sujet. Si vous êtes éveillé plus de 20 minutes, quittez votre lit et pratiquez une activité calme (lecture sous lumière tamisée, écoute musicale douce) dans une autre pièce. Retournez vous coucher uniquement lorsque la somnolence réapparaît.

Cette technique, issue de la thérapie cognitive et comportementale de l’insomnie, permet de maintenir une association mentale positive entre le lit et le sommeil. Évitez absolument de consulter l’heure : cette information génère calculs anxieux et activation cognitive incompatibles avec le rendormissement.

Développez également des techniques de défusion cognitive pour les ruminations nocturnes. Plutôt que de lutter contre les pensées parasites, observez-les avec détachement, comme des nuages traversant le ciel mental. Des applications de méditation guidée spécifiquement conçues pour le sommeil peuvent accompagner cet apprentissage.

Optimisation de l’Environnement de Sommeil

Paramètres Physiques de la Chambre

La température optimale pour le sommeil se situe entre 16 et 19°C. Le processus d’endormissement nécessite une légère baisse de la température corporelle centrale, facilitée par un environnement frais. Privilégiez des textiles naturels respirants (coton, lin) pour la literie.

L’obscurité totale est cruciale. Même une faible luminosité peut perturber la production de mélatonine. Investissez dans des rideaux occultants de qualité ou utilisez un masque de sommeil confortable. Éliminez toutes les sources lumineuses parasites : veilleuses, diodes d’appareils électroniques, réveil lumineux.

Le silence ou un bruit blanc constant favorise le maintien du sommeil. Si les nuisances sonores sont inévitables, les bouchons d’oreilles en mousse ou les générateurs de bruit blanc peuvent masquer efficacement les perturbations. La qualité de la literie mérite également attention : un matelas adapté à votre morphologie et régulièrement remplacé (tous les 8-10 ans) prévient les douleurs nocturnes.

Alimentation et Hydratation Stratégiques

Le dernier repas substantiel devrait être consommé au moins 3 heures avant le coucher. Privilégiez des aliments riches en tryptophane, précurseur de la sérotonine et de la mélatonine : volaille, poisson, œufs, légumineuses, bananes, noix. Les glucides complexes en quantité modérée facilitent l’absorption du tryptophane au niveau cérébral.

Évitez les aliments difficiles à digérer le soir : fritures, plats épicés, excès de protéines ou de graisses. La caféine devrait être supprimée après 14h, sa demi-vie pouvant atteindre 6 heures. L’alcool, bien que sédatif à court terme, fragmente le sommeil et supprime le sommeil paradoxal : limitez-le strictement.

Concernant l’hydratation, établissez un équilibre délicat : une hydratation suffisante durant la journée, mais progressive réduction après 18h pour limiter la nycturie. Si les réveils urinaires persistent, consultez pour écarter une pathologie prostatique ou vésicale.

Techniques de Relaxation Psychocorporelle

Respiration Contrôlée et Cohérence Cardiaque

La respiration 4-7-8, développée par le Dr Andrew Weil, active le système nerveux parasympathique et favorise la détente. Le protocole : inspirez par le nez en comptant jusqu’à 4, retenez votre souffle en comptant jusqu’à 7, expirez complètement par la bouche en comptant jusqu’à 8. Répétez ce cycle 4 à 8 fois.

La cohérence cardiaque, pratiquée en soirée, réduit le cortisol et prépare le corps au repos. Le rythme optimal : 5 secondes d’inspiration, 5 secondes d’expiration, pendant 5 minutes. De nombreuses applications gratuites proposent des guides visuels ou sonores facilitant cette pratique.

Ces techniques s’avèrent particulièrement efficaces lors des réveils nocturnes, offrant un outil immédiat pour apaiser l’activation physiologique et mentale sans nécessiter de se lever.

Relaxation Musculaire Progressive

La méthode de Jacobson consiste à contracter puis relâcher successivement différents groupes musculaires, développant la conscience corporelle et induisant une détente profonde. Commencez par les pieds, remontez progressivement jusqu’au visage. Contractez chaque zone 5 secondes, puis relâchez en portant attention aux sensations de détente pendant 10 secondes.

Cette pratique régulière, 20 minutes avant le coucher, réduit les tensions musculaires accumulées et signale au système nerveux la transition vers le repos. Elle s’avère particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de douleurs chroniques ou de tensions liées au stress.

Méditation et Pleine Conscience

La méditation de pleine conscience améliore la qualité du sommeil en réduisant l’hyperactivation mentale et les ruminations anxieuses. Des programmes spécifiquement conçus pour le sommeil, comme le body scan (balayage corporel), guident l’attention à travers les différentes régions du corps, ancrant la conscience dans le moment présent.

La pratique régulière modifie les patterns d’activation cérébrale, renforçant les régions associées à la régulation émotionnelle et réduisant l’activité de l’amygdale, centre de la réponse au stress. Même 10 minutes quotidiennes peuvent générer des bénéfices mesurables après quelques semaines.

Activité Physique Adaptée

Timing et Intensité Optimaux

L’exercice physique régulier améliore significativement la qualité du sommeil, particulièrement le sommeil profond. L’idéal : 30 minutes d’activité modérée 5 fois par semaine, idéalement le matin ou en début d’après-midi. Évitez les exercices intenses moins de 3 heures avant le coucher, car ils élèvent temporairement la température corporelle et l’activation sympathique.

Les activités d’endurance douce (marche rapide, natation, cyclisme) s’avèrent particulièrement bénéfiques. Elles améliorent la condition cardiovasculaire, régulent les neurotransmetteurs et augmentent la pression de sommeil homéostatique, favorisant un endormissement plus rapide et un sommeil plus profond.

Exercices Spécifiques en Soirée

Si votre emploi du temps ne permet que des exercices véspertins, privilégiez des activités douces : yoga, tai-chi, Qi gong ou étirements. Ces pratiques combinent mouvement, respiration et concentration, induisant une détente progressive sans activation excessive.

Le yoga nidra, ou « sommeil yogique », représente une pratique particulièrement adaptée. Cette méditation guidée en position allongée induit un état de relaxation profonde tout en maintenant une conscience vigilante, préparant idéalement le corps et l’esprit au sommeil réparateur.

Approches Complémentaires Naturelles

Phytothérapie du Sommeil

Certaines plantes possèdent des propriétés sédatives validées par la recherche. La valériane, utilisée depuis l’Antiquité, augmente les niveaux de GABA, neurotransmetteur inhibiteur favorisant la relaxation. Les études suggèrent une efficacité après 2 à 4 semaines de prise régulière (300-600 mg d’extrait standardisé).

La passiflore et la mélisse combinent effets anxiolytiques et sédatifs légers. L’aubépine régule le système cardiovasculaire et apaise les palpitations nocturnes. Ces plantes peuvent être consommées en infusion (1 à 2 tasses en soirée) ou sous forme d’extraits standardisés.

Attention néanmoins : même naturelles, ces substances peuvent interagir avec certains médicaments. Une consultation médicale préalable reste indispensable, particulièrement en cas de polymédication.

Aromathérapie Apaisante

L’huile essentielle de lavande vraie possède des propriétés anxiolytiques et sédatives documentées. Quelques gouttes sur l’oreiller ou en diffusion 30 minutes avant le coucher créent une ambiance olfactive propice au repos. La camomille romaine et la marjolaine à coquilles offrent des propriétés similaires.

Le petit grain bigarade, particulièrement efficace contre les réveils nocturnes, peut être appliqué (diluée dans une huile végétale) sur les poignets ou le plexus solaire. Ces approches sensorielles exploitent les connexions directes entre système olfactif et structures limbiques cérébrales impliquées dans les émotions.

Supplémentation en Mélatonine

La mélatonine exogène (0,5 à 3 mg) prise 1 à 2 heures avant le coucher peut compenser la baisse de production endogène. Elle s’avère particulièrement efficace pour resynchroniser le rythme circadien en cas de décalage important.

Privilégiez les formulations à libération prolongée, mimant mieux la sécrétion naturelle. Commencez par de faibles doses et augmentez progressivement si nécessaire. Cette supplémentation, bien que vendue sans ordonnance dans certains pays, mérite un accompagnement médical pour optimiser le dosage et le timing.

Quand Consulter un Professionnel

Signaux d’Alerte

Certains signes nécessitent une consultation médicale rapide : ronflements bruyants avec pauses respiratoires (évoquant une apnée du sommeil), somnolence diurne excessive malgré un temps de sommeil apparemment suffisant, mouvements involontaires répétés des jambes, ou cauchemars fréquents et violents.

Une insomnie persistant plus de 3 mois malgré la mise en place de mesures d’hygiène du sommeil appropriées justifie également un bilan spécialisé. Les troubles du sommeil chroniques augmentent les risques cardiovasculaires, métaboliques et cognitifs : ils ne doivent pas être banalisés.

Explorations Diagnostiques

La polysomnographie, examen de référence réalisé en laboratoire de sommeil, enregistre simultanément l’activité cérébrale, les mouvements oculaires, le tonus musculaire, la respiration et l’activité cardiaque. Elle permet d’identifier précisément les anomalies structurelles du sommeil.

L’actimétrie, plus simple, consiste à porter un bracelet enregistrant les mouvements pendant plusieurs jours, fournissant une cartographie des rythmes veille-sommeil. Les agendas de sommeil, complétés quotidiennement pendant 2 à 4 semaines, offrent également des informations précieuses sur les patterns individuels.

Accompagnements Thérapeutiques

La thérapie cognitive et comportementale de l’insomnie (TCC-I) représente le traitement de première ligne recommandé par les sociétés savantes. Elle combine techniques de restriction du sommeil, contrôle du stimulus, restructuration cognitive et relaxation. Son efficacité, supérieure aux hypnotiques à long terme, est démontrée par de nombreuses études.

Certains centres proposent des programmes d’éducation thérapeutique spécifiquement dédiés au sommeil du senior, combinant informations, ateliers pratiques et suivi personnalisé. Ces approches pluridisciplinaires optimisent les résultats en adaptant les recommandations à chaque situation individuelle.

Conclusion

Le sommeil après 65 ans subit des transformations neurobiologiques et physiologiques inévitables, mais ces changements ne condamnent pas à des nuits de mauvaise qualité. Comprendre les mécanismes sous-jacents constitue la première étape vers l’amélioration. Les stratégies présentées dans cet article – optimisation chronobiologique, approches comportementales, aménagement environnemental, techniques psychocorporelles et solutions naturelles – offrent un arsenal complet et personnalisable.

L’essentiel réside dans l’approche progressive et multidimensionnelle : aucune solution unique ne fonctionne universellement, mais la combinaison adaptée de plusieurs stratégies génère des améliorations durables. La régularité et la patience s’avèrent cruciales : les bénéfices se manifestent généralement après plusieurs semaines de pratique assidue.

N’hésitez pas à consulter un professionnel si les difficultés persistent, car certaines pathologies sous-jacentes nécessitent des traitements spécifiques. Le sommeil représente un pilier fondamental de la santé et de la qualité de vie : lui accorder l’attention qu’il mérite constitue un investissement précieux pour votre bien-être global.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Les informations présentées ne remplacent pas l’avis d’un professionnel de santé. Il est recommandé de consulter votre médecin avant d’adopter de nouvelles habitudes de santé ou de bien-être.