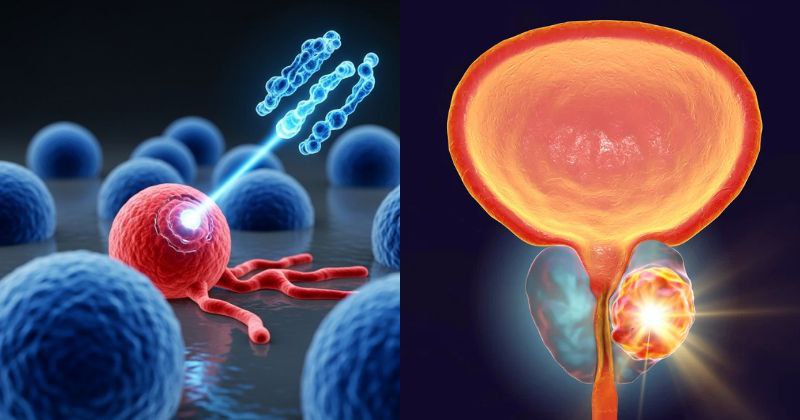

Le cancer de la prostate demeure une préoccupation majeure de santé publique, représentant l’une des néoplasies malignes les plus fréquentes chez l’homme. Une approche thérapeutique novatrice émerge actuellement : le ciblage métabolique des cellules cancéreuses prostatiques. Cette stratégie consiste à perturber les voies énergétiques spécifiques dont dépendent ces cellules pour leur prolifération. Les recherches récentes démontrent que les cellules cancéreuses présentent des profils métaboliques distincts, exploitant préférentiellement certaines sources énergétiques. Cette vulnérabilité métabolique constitue une cible thérapeutique prometteuse, ouvrant des perspectives d’intervention complémentaires aux traitements conventionnels. L’objectif de cet article est d’analyser les mécanismes sous-jacents à cette approche, d’examiner les données probantes disponibles et d’évaluer les implications cliniques potentielles de cette stratégie dans la prise en charge du cancer de la prostate.

Contexte et Arrière-plan

Le cancer de la prostate affecte annuellement plus de 1,4 million d’hommes dans le monde, avec une incidence particulièrement élevée dans les pays développés. En France, environ 50 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, représentant la première localisation cancéreuse masculine. Les traitements actuels incluent la chirurgie, la radiothérapie, l’hormonothérapie et la chimiothérapie, mais ces approches présentent des limitations significatives, notamment en termes de résistance thérapeutique et d’effets secondaires.

Depuis la description initiale de l’effet Warburg dans les années 1920, la compréhension du métabolisme tumoral a considérablement progressé. Otto Warburg avait observé que les cellules cancéreuses privilégient la glycolyse anaérobie même en présence d’oxygène, un phénomène apparemment paradoxal mais métaboliquement avantageux pour la prolifération cellulaire. Cette reprogrammation métabolique constitue désormais l’une des caractéristiques fondamentales du cancer, reconnue comme un hallmark essentiel dans la classification de Hanahan et Weinberg.

Les statistiques récentes indiquent que 60 à 70% des cancers de la prostate localisés présentent des altérations métaboliques détectables par imagerie métabolique, suggérant l’importance clinique de cibler ces voies énergétiques. L’émergence de techniques d’analyse métabolomique à haute résolution a permis d’identifier des signatures métaboliques spécifiques au cancer prostatique, révélant des vulnérabilités exploitables thérapeutiquement.

Analyse des Concepts Clés

Reprogrammation métabolique dans le cancer de la prostate

Le métabolisme énergétique des cellules cancéreuses prostatiques diffère fondamentalement de celui du tissu prostatique sain. Cette transformation métabolique s’articule autour de plusieurs axes principaux. Premièrement, les cellules tumorales prostatiques exhibent une glycolyse aérobie accrue, convertissant le glucose en lactate malgré la disponibilité en oxygène. Ce processus, bien que moins efficient énergétiquement, génère des intermédiaires métaboliques essentiels pour la biosynthèse de macromolécules nécessaires à la prolifération cellulaire.

Deuxièmement, le métabolisme lipidique subit une reconfiguration profonde. Contrairement aux cellules prostatiques normales qui importent principalement des acides gras, les cellules cancéreuses activent massivement la lipogenèse de novo, synthétisant leurs propres lipides. Cette autonomie métabolique est orchestrée par la surexpression d’enzymes clés comme la fatty acid synthase (FASN) et l’acetyl-CoA carboxylase (ACC). Des études ont démontré que l’inhibition de FASN réduit de 40 à 60% la viabilité des cellules cancéreuses prostatiques in vitro.

Troisièmement, le métabolisme de la glutamine acquiert une importance cruciale. La glutamine, acide aminé le plus abondant dans le plasma, devient une source énergétique alternative essentielle via la glutaminolyse. Ce processus alimente le cycle de Krebs et soutient la production de précurseurs biosynthétiques. Les cellules cancéreuses prostatiques présentent une dépendance accrue à la glutamine, phénomène qualifié de « glutamine addiction ».

Mécanismes moléculaires de la dépendance énergétique

La régulation transcriptionnelle de ces adaptations métaboliques implique plusieurs acteurs moléculaires interconnectés. Le facteur de transcription HIF-1α (Hypoxia-Inducible Factor 1-alpha) joue un rôle central dans l’activation de la glycolyse en conditions hypoxiques, fréquentes dans les tumeurs solides. L’axe PI3K/AKT/mTOR, fréquemment hyperactivé dans le cancer de la prostate, stimule simultanément la captation du glucose et la synthèse protéique.

Les oncogènes MYC et les mutations de suppresseurs tumoraux comme TP53 contribuent également à la reprogrammation métabolique. MYC active directement l’expression de transporteurs de glucose (GLUT1) et d’enzymes glycolytiques, tandis que la perte de fonction de p53 abolit les mécanismes de régulation métabolique normale. Ces altérations génétiques créent un environnement intracellulaire propice à la prolifération incontrôlée.

Les modifications épigénétiques, notamment la méthylation de l’ADN et les modifications des histones, stabilisent ces changements métaboliques. Des études récentes révèlent que les enzymes métaboliques elles-mêmes peuvent agir comme régulateurs épigénétiques, établissant une boucle de rétroaction entre métabolisme et expression génique.

Exploration Approfondie

Stratégies d’inhibition métabolique

Les approches thérapeutiques visant à bloquer l’énergie tumorale se déclinent en plusieurs catégories. Les inhibiteurs de la glycolyse ciblent diverses enzymes de cette voie métabolique. Le 2-désoxyglucose (2-DG), analogue du glucose, entre en compétition avec le glucose et inhibe l’hexokinase, première enzyme de la glycolyse. Les études précliniques démontrent une réduction de 30 à 50% de la croissance tumorale prostatique avec le 2-DG, particulièrement en combinaison avec d’autres traitements.

La dichloroacétate (DCA) représente une autre molécule d’intérêt, inhibant la pyruvate déshydrogénase kinase et restaurant ainsi le métabolisme oxydatif mitochondrial. Cette réorientation métabolique sensibilise les cellules cancéreuses à l’apoptose. Les essais cliniques de phase I/II ont établi des profils de tolérance acceptables, bien que l’efficacité clinique nécessite confirmation dans des essais plus larges.

Les inhibiteurs de la lipogenèse constituent une avenue thérapeutique particulièrement pertinente pour le cancer de la prostate. L’orlistat, initialement développé comme traitement de l’obésité, inhibe la FASN et démontre une activité antitumorale in vitro. Des molécules plus spécifiques comme le TVB-2640 sont actuellement évaluées en essais cliniques, ciblant l’ACC avec une sélectivité accrue.

Le blocage de la glutaminolyse par des antagonistes de la glutamine ou des inhibiteurs de la glutaminase (GLS) représente une stratégie complémentaire. Le CB-839, inhibiteur sélectif de GLS1, a montré des résultats prometteurs dans les modèles précliniques de cancer de la prostate, avec une inhibition de la croissance tumorale de 50 à 70% dans les xénogreffes. L’efficacité apparaît optimale dans les tumeurs présentant une forte expression de GLS1, suggérant la nécessité d’une stratification des patients.

Synergie avec les traitements conventionnels

L’intégration du ciblage métabolique aux thérapies établies amplifie potentiellement l’efficacité thérapeutique tout en réduisant les doses nécessaires. La combinaison d’inhibiteurs métaboliques avec l’hormonothérapie, traitement standard du cancer de la prostate avancé, démontre des effets synergiques. La privation androgénique modifie elle-même le métabolisme tumoral, créant des vulnérabilités exploitables. Des études montrent que les cellules résistantes à la castration développent une dépendance accrue à la lipogenèse, les rendant particulièrement sensibles aux inhibiteurs de FASN.

L’association avec la radiothérapie présente également un intérêt considérable. Les cellules cancéreuses métaboliquement actives sont généralement plus radiosensibles, mais paradoxalement, la reprogrammation métabolique peut conférer une radiorésistance via la production accrue d’antioxydants. L’inhibition métabolique, en perturbant l’homéostasie redox, pourrait resensibiliser les tumeurs à l’irradiation. Des essais précliniques rapportent une augmentation de 40% de l’efficacité radiothérapique lorsque combinée avec des inhibiteurs glycolytiques.

La chimiothérapie, bien que moins fréquemment utilisée en première ligne pour le cancer de la prostate, peut également bénéficier du ciblage métabolique. Le docétaxel, agent antimicrotubulaire standard, présente une efficacité accrue lorsque associé à des perturbateurs métaboliques, notamment par la réduction de mécanismes de résistance ATP-dépendants.

Applications Pratiques et Implications

Applications Actuelles

Plusieurs inhibiteurs métaboliques font actuellement l’objet d’évaluations cliniques dans le cancer de la prostate. La metformine, antidiabétique oral agissant via l’inhibition du complexe I mitochondrial et l’activation de l’AMPK, représente le composé le plus avancé. Des études épidémiologiques suggèrent que les patients diabétiques traités par metformine présentent une réduction de 24% du risque de cancer de la prostate et une amélioration de la survie lorsque diagnostiqués. Ces observations ont motivé plusieurs essais cliniques prospectifs.

L’essai STAMPEDE, large étude multicentrique, évalue actuellement l’addition de metformine au traitement standard chez les patients atteints de cancer de la prostate métastatique. Les résultats préliminaires indiquent une tendance favorable, bien que la signification statistique n’ait pas encore été atteinte. La sélection des patients susceptibles de bénéficier maximalement de cette intervention constitue un défi majeur, nécessitant l’identification de biomarqueurs prédictifs.

L’imagerie métabolique, notamment la TEP-FDG (tomographie par émission de positons au fluorodésoxyglucose), permet la visualisation non invasive de l’activité glycolytique tumorale. Bien que moins sensible pour le cancer de la prostate que pour d’autres néoplasies, cette technique identifie les lésions métaboliquement actives et pourrait guider la stratification thérapeutique. La TEP à l’acétate de carbone-11 et la TEP à la choline offrent des alternatives plus spécifiques au cancer prostatique, cartographiant respectivement la synthèse lipidique et le métabolisme phospholipidique.

Implications Futures

Les perspectives d’évolution de cette approche s’articulent autour de plusieurs axes innovants. L’identification de signatures métabolomiques prédictives permettra une médecine personnalisée, sélectionnant les interventions métaboliques optimales selon le profil tumoral individuel. Les technologies de séquençage unicellulaire et d’analyse métabolomique spatiale révèlent une hétérogénéité métabolique intratumorale significative, suggérant la nécessité de stratégies combinatoires ciblant simultanément différentes sous-populations cellulaires.

Le développement d’inhibiteurs de nouvelle génération, plus sélectifs et biodisponibles, constitue une priorité. Les approches de drug design rationnel, exploitant les structures cristallographiques des enzymes cibles, facilitent la conception de molécules à haute affinité. Les stratégies de vectorisation tumorale, utilisant des nanoparticules ou des conjugués anticorps-médicament, pourraient améliorer la délivrance tissulaire tout en minimisant la toxicité systémique.

L’exploration des interactions entre métabolisme tumoral et microenvironnement ouvre des avenues thérapeutiques additionnelles. Les cellules cancéreuses modifient leur environnement métabolique, créant une compétition nutritionnelle avec les cellules immunitaires. Le ciblage métabolique pourrait ainsi exercer des effets antitumoraux indirects via la revigoration immunitaire. Des études récentes démontrent que certains inhibiteurs métaboliques augmentent l’infiltration lymphocytaire T et potentialisent l’immunothérapie dans les modèles précliniques.

Perspectives d’Experts et Points de Vue Professionnels

Les leaders d’opinion en oncologie métabolique soulignent le potentiel transformateur de cette approche tout en appelant à la prudence scientifique. Le Professeur Lewis Cantley, pionnier de la recherche sur la voie PI3K/AKT et le métabolisme tumoral, affirme que « le ciblage des vulnérabilités métaboliques représente une des stratégies anticancéreuses les plus rationnelles, mais nécessite une compréhension approfondie de la complexité métabolique tumorale pour éviter les mécanismes d’adaptation et de résistance ».

Les experts du Memorial Sloan Kettering Cancer Center et de l’Institut Gustave Roussy ont publié des analyses convergentes soulignant l’importance de la stratification moléculaire. Selon leurs évaluations, environ 40% des cancers de la prostate présentent des altérations génétiques susceptibles de prédire la réponse aux inhibiteurs métaboliques, notamment les mutations des voies PI3K/PTEN et MYC. Cette proportion justifie le développement de tests compagnons diagnostiques.

L’European Association of Urology (EAU) reconnaît dans ses guidelines récentes l’intérêt émergent du ciblage métabolique, tout en soulignant le caractère investigationnel actuel de ces approches. Les recommandations insistent sur la nécessité d’essais cliniques rigoureux avant intégration dans la pratique standard. La Société Française d’Urologie partage cette position, encourageant la participation des patients éligibles aux protocoles de recherche clinique.

Des voix plus critiques rappellent que les cellules normales, particulièrement celles à renouvellement rapide, dépendent également de voies métaboliques actives. Le Professeur Matthew Vander Heiden, autorité reconnue en métabolisme du cancer, avertit que « la fenêtre thérapeutique des inhibiteurs métaboliques peut être étroite, nécessitant une optimisation minutieuse des schémas posologiques et des combinaisons thérapeutiques pour maximiser l’index thérapeutique ».

Défis et Considérations

Obstacles scientifiques et techniques

La plasticité métabolique représente un défi majeur pour le ciblage énergétique tumoral. Les cellules cancéreuses prostatiques démontrent une capacité remarquable d’adaptation, activant des voies métaboliques alternatives lorsqu’une voie principale est inhibée. Cette flexibilité métabolique constitue un mécanisme de résistance intrinsèque. Des études de métabolomique dynamique révèlent que l’inhibition de la glycolyse induit en 24-48 heures une augmentation compensatoire de la glutaminolyse et de l’oxydation des acides gras, limitant l’efficacité d’interventions ciblant une seule voie.

L’hétérogénéité intratumorale complique davantage le tableau. Les analyses unicellulaires démontrent que différentes régions tumorales, voire différentes cellules au sein d’une même lésion, présentent des profils métaboliques distincts. Cette diversité métabolique reflète des gradients d’oxygène, de nutriments et des états différenciatifs variables. Une stratégie thérapeutique efficace doit donc considérer cette complexité spatiale et temporelle.

La toxicité systémique constitue une limitation potentielle. Les tissus sains métaboliquement actifs, incluant les muscles squelettiques, le myocarde, le cerveau et les cellules hématopoïétiques, requièrent un apport énergétique soutenu. L’inhibition métabolique non sélective risque d’affecter ces tissus, entraînant fatigue, myopathie, cardiotoxicité ou neurotoxicité. Les essais cliniques de première génération ont effectivement rapporté ces effets indésirables, nécessitant des ajustements posologiques.

Considérations éthiques et méthodologiques

Le design des essais cliniques évaluant les inhibiteurs métaboliques soulève des questions méthodologiques spécifiques. La définition de critères d’efficacité appropriés s’avère complexe. Les inhibiteurs métaboliques peuvent exercer des effets cytostatiques plutôt que cytotoxiques, ralentissant la progression sans induire de régression tumorale majeure. Les critères radiologiques traditionnels (RECIST) peuvent ainsi sous-estimer l’efficacité réelle. L’intégration de marqueurs métaboliques comme biomarqueurs de réponse (lactate circulant, métabolites urinaires) nécessite validation.

La durée optimale de traitement demeure indéterminée. Contrairement aux chimiothérapies administrées en cycles définis, le ciblage métabolique pourrait nécessiter une administration chronique, à l’instar de l’hormonothérapie. Cette perspective soulève des questions d’observance, de qualité de vie et de coût-efficacité.

Les considérations éthiques incluent l’équilibre entre innovation et sécurité. L’enthousiasme scientifique pour ces approches novatrices ne doit pas occulter les incertitudes subsistantes. L’information des patients participant aux essais doit clairement distinguer les bénéfices prouvés des espoirs théoriques. Le risque de commercialisation prématurée de composés insuffisamment validés, particulièrement via des circuits parallèles, requiert vigilance réglementaire.

Bonnes Pratiques et Recommandations

Approche clinique actuelle

Dans l’état actuel des connaissances, le ciblage métabolique du cancer de la prostate reste principalement investigationnel. Les cliniciens doivent informer les patients de la disponibilité d’essais cliniques évaluant ces approches. Les plateformes comme ClinicalTrials.gov répertorient les protocoles actifs, facilitant l’orientation des patients éligibles.

Pour les patients diabétiques recevant déjà de la metformine, la poursuite de ce traitement apparaît raisonnable et pourrait conférer un bénéfice oncologique additionnel, bien que cette hypothèse nécessite confirmation définitive. Les modifications posologiques spécifiquement pour un bénéfice anticancéreux ne sont pas recommandées en dehors d’essais cliniques.

Les interventions nutritionnelles et métaboliques non pharmacologiques méritent considération. La restriction calorique modérée et l’activité physique régulière modifient favorablement le métabolisme systémique et tumoral. Des études observationnelles suggèrent qu’une activité physique de 3 heures hebdomadaires réduit de 30% la mortalité spécifique au cancer de la prostate. Les mécanismes incluent l’amélioration de la sensibilité à l’insuline, la réduction de l’inflammation et la modulation du métabolisme lipidique.

Recommandations pour la recherche future

Les priorités de recherche incluent l’identification de biomarqueurs prédictifs robustes. L’analyse intégrative combinant génomique, transcriptomique, protéomique et métabolomique permettra de définir des signatures multiparamétriques stratifiant les patients selon leur probabilité de réponse. Les approches d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique faciliteront l’extraction de patterns prédictifs complexes.

Le développement de modèles précliniques plus représentatifs constitue une nécessité. Les xénogreffes traditionnelles ne reproduisent qu’imparfaitement la complexité du microenvironnement tumoral et des interactions métaboliques hôte-tumeur. Les organoïdes dérivés de patients et les modèles génétiquement modifiés immunocompétents offrent des alternatives plus fidèles.

L’harmonisation des protocoles d’analyse métabolomique et la création de bases de données partagées accéléreraient la progression du domaine. La reproductibilité inter-laboratoires demeure un défi en métabolomique, nécessitant standardisation méthodologique et contrôles qualité rigoureux.

Surveillance et Perspectives d’Avenir

Innovations technologiques émergentes

L’évolution des technologies d’imagerie métabolique promet une transformation de la détection et du suivi des cancers de la prostate. La TEP aux traceurs de nouvelle génération, ciblant spécifiquement les voies métaboliques altérées, améliore la sensibilité et la spécificité. Le PSMA (Prostate-Specific Membrane Antigen) PET, bien que non strictement métabolique, a déjà révolutionné le staging. L’intégration de traceurs métaboliques à ces approches moléculaires fournira une caractérisation multimodale optimale.

Les plateformes de microfluidique et les « tumeurs-sur-puce » permettent l’étude dynamique des flux métaboliques en temps réel à l’échelle unicellulaire. Ces technologies identifient les dépendances métaboliques critiques et prédisent les réponses thérapeutiques avec une résolution inégalée. L’application de ces outils au screening de médicaments accélère l’identification de combinaisons synergiques.

L’édition génomique CRISPR appliquée aux modèles de cancer de la prostate facilite la dissection des contributions respectives de différentes voies métaboliques. Les criblages CRISPR à l’échelle génomique ont déjà identifié des gènes métaboliques essentiels à la survie des cellules cancéreuses prostatiques, constituant de nouvelles cibles potentielles.

Évolution du paysage thérapeutique

L’intégration progressive du ciblage métabolique dans l’arsenal thérapeutique suivra vraisemblablement une trajectoire similaire aux thérapies ciblées et à l’immunothérapie. Les premières applications cliniques concerneront probablement les situations de maladie avancée résistante aux traitements conventionnels, où le besoin médical est maximal et le rapport bénéfice-risque favorable.

La convergence entre métabolisme et immunothérapie représente une frontière particulièrement prometteuse. Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires ont démontré une efficacité limitée dans le cancer de la prostate non sélectionné, mais le remodelage métabolique du microenvironnement tumoral pourrait lever les mécanismes de résistance immunitaire. Des essais combinant inhibiteurs métaboliques et immunothérapie sont en cours d’initiation.

Les approches de médecine de précision intégreront le profil métabolique au profil génomique pour guider les décisions thérapeutiques. Les algorithmes prédictifs multivariés, alimentés par des données massives, optimiseront la sélection du traitement pour chaque patient individuel. Cette vision de l’oncologie personnalisée métaboliquement guidée se concrétise progressivement.

Défis réglementaires et économiques

L’approbation réglementaire des inhibiteurs métaboliques nécessitera la démonstration rigoureuse d’un bénéfice clinique significatif dans des essais randomisés de phase III. Les agences réglementaires comme l’EMA (European Medicines Agency) et la FDA accordent une attention croissante aux biomarqueurs et à la stratification des populations, facilitant potentiellement le développement de ces thérapies dans des sous-groupes définis.

Les considérations économiques influenceront l’adoption clinique. Le repositionnement de médicaments existants comme la metformine offre des avantages substantiels en termes de coût et de délai de développement. Les nouvelles entités moléculaires devront démontrer une valeur ajoutée justifiant leur prix dans des analyses médico-économiques.

L’éducation de la communauté médicale aux concepts de métabolisme tumoral constitue un prérequis à l’implémentation efficace. Les curricula oncologiques intègrent progressivement ces notions, mais un effort soutenu de formation continue s’avère nécessaire pour la diffusion de ces connaissances à l’ensemble des praticiens impliqués dans la prise en charge du cancer de la prostate.

Conclusion et Points Clés à Retenir

Le ciblage des vulnérabilités métaboliques représente une stratégie thérapeutique rationnelle et prometteuse pour le cancer de la prostate, fondée sur la compréhension approfondie des adaptations métaboliques tumorales. Les cellules cancéreuses prostatiques présentent une dépendance accrue à des voies énergétiques spécifiques, notamment la glycolyse aérobie, la lipogenèse de novo et la glutaminolyse, constituant des cibles thérapeutiques attractives.

Les points essentiels à retenir incluent :

La reprogrammation métabolique constitue une caractéristique fondamentale du cancer de la prostate, orchestrée par des altérations génétiques, épigénétiques et transcriptionnelles complexes. Cette transformation confère des avantages prolifératifs mais crée simultanément des vulnérabilités exploitables.

Plusieurs classes d’inhibiteurs métaboliques sont en développement clinique, ciblant différentes étapes des voies métaboliques altérées. La metformine, les inhibiteurs de lipogenèse et les antagonistes de la glutamine démontrent des activités précliniques encourageantes et font l’objet d’évaluations cliniques progressives.

L’intégration du ciblage métabolique aux traitements établis amplifie potentiellement l’efficacité thérapeutique. Les effets synergiques avec l’hormonothérapie, la radiothérapie et l’immunothérapie ouvrent des perspectives de combinaisons rationnelles optimisant les résultats cliniques.

La plasticité métabolique et l’hétérogénéité tumorale représentent des défis majeurs, nécessitant des stratégies combinatoires ciblant simultanément plusieurs voies et l’identification de biomarqueurs prédictifs robustes pour la stratification thérapeutique.

Les technologies émergentes en imagerie métabolique, métabolomique et édition génomique accélèrent la compréhension des mécanismes et facilitent l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques.

L’avenir du traitement du cancer de la prostate intégrera vraisemblablement le profil métabolique à l’évaluation multiparamétrique standard, guidant des interventions personnalisées optimisant le bénéfice thérapeutique. La poursuite de recherches rigoureuses, combinant innovation scientifique et vigilance clinique, concrétisera le potentiel de cette approche prometteuse pour améliorer le pronostic des patients atteints de cancer de la prostate.

Sources et Références

Sources principales :

- National Cancer Institute – Tumor Metabolism and Cancer Therapy

- European Association of Urology Guidelines on Prostate Cancer

- Memorial Sloan Kettering Cancer Center – Metabolic Oncology Research

Données complémentaires :

- Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of Cancer: The Next Generation. Cell. 2011

- Vander Heiden MG, Cantley LC. Understanding the Warburg Effect. Science. 2009

- Base de données ClinicalTrials.gov pour les essais cliniques en cours

Autorités consultées :

- Institut Gustave Roussy, Département d’Oncologie Métabolique

- Société Française d’Urologie

- European Medicines Agency

Avertissement

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et présente l’état actuel de la recherche scientifique sur le ciblage métabolique dans le cancer de la prostate. Les approches décrites demeurent majoritairement investigationnelles. Pour toute décision thérapeutique, consultez un oncologue ou urologue qualifié. Les patients intéressés par les thérapies métaboliques devraient discuter avec leur médecin de l’éligibilité à des essais cliniques appropriés.