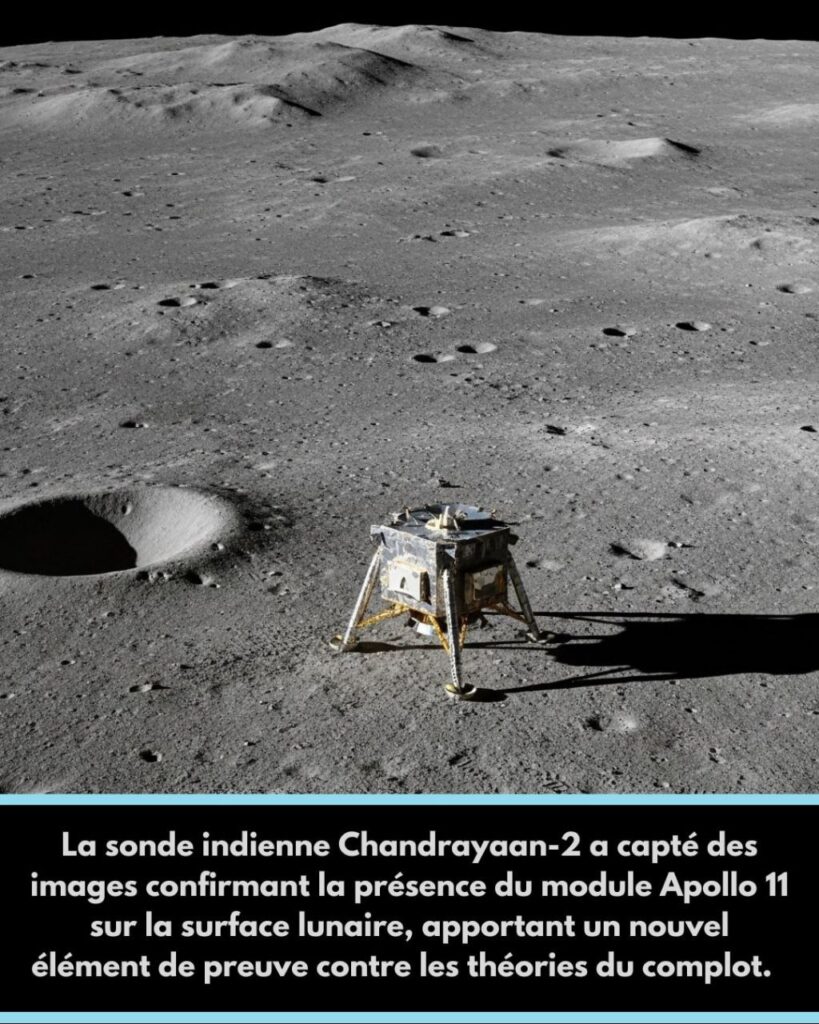

La mission lunaire indienne Chandrayaan-2, lancée en 2019, a apporté une validation supplémentaire aux atterrissages lunaires historiques des missions Apollo. En cartographiant la surface lunaire avec une précision sans précédent et en documentant les sites d’alunissage américains, cette mission illustre comment les technologies spatiales modernes confirment l’authenticité des exploits de l’ère Apollo. Cette convergence de preuves scientifiques indépendantes constitue un argument décisif contre les théories conspirationnistes persistantes remettant en question les alunissages humains entre 1969 et 1972.

Contexte et Arrière-plan

Le contexte historique revêt une importance capitale. Entre 1969 et 1972, le programme Apollo de la NASA a permis à douze astronautes américains de fouler le sol lunaire lors de six missions distinctes. La sonde indienne Chandrayaan-2, en orbite autour de la Lune depuis septembre 2019, a photographié les sites d’alunissage d’Apollo 11 et Apollo 12 avec une résolution exceptionnelle. Lancée le 22 juillet 2019 et évoluant sur une orbite d’environ 100 kilomètres d’altitude, la sonde a récemment capturé ces lieux historiques où se sont posés les modules lunaires en juillet et novembre 1969.

La mission Chandrayaan-2, développée par l’Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO), constitue un exemple remarquable de vérification indépendante des accomplissements lunaires américains. Bien que l’atterrisseur Vikram se soit écrasé lors de sa tentative d’alunissage en septembre 2019, l’orbiteur continue de fonctionner nominalement et de produire des données scientifiques de haute qualité. Le coût total de cette mission ambitieuse s’élève à 8 milliards de roupies, soit approximativement 102 millions d’euros.

Analyse des Concepts Clés

Les photographies obtenues par Chandrayaan-2 présentent plusieurs caractéristiques techniques distinctives qui en font des instruments probants de validation historique. La caméra haute résolution orbitale (OHRC) embarquée possède une résolution de 0,32 mètre par pixel depuis une altitude d’environ 100 kilomètres, ce qui permet une discrimination visuelle précise des artefacts lunaires de surface.

La méthodologie d’observation repose sur des principes photogrammétriques rigoureux. Les clichés capturés surpassent en qualité ceux de la sonde américaine Lunar Reconnaissance Orbiter, révélant des détails inédits du site de la mer de la Tranquillité où Neil Armstrong et Buzz Aldrin se sont posés le 20 juillet 1969. Cette supériorité technique s’explique par l’optimisation des paramètres orbitaux et des conditions d’éclairage solaire lors des acquisitions d’images.

Les éléments visibles sur les photographies comprennent plusieurs composants matériels distincts. Sur le site d’Apollo 12 dans l’océan des Tempêtes, les systèmes de survie sont clairement identifiables au pied de l’échelle, formant une excroissance blanche caractéristique, tandis que le drapeau américain planté par les astronautes demeure en position verticale. Ces artefacts constituent des marqueurs tangibles de présence humaine, dont la géométrie et la disposition correspondent précisément aux descriptions des missions originales.

La validation croisée entre différentes sources d’observation spatiale renforce considérablement la crédibilité des données. Les images de Chandrayaan-2 rejoignent celles obtenues par d’autres sondes internationales, créant ainsi un corpus documentaire indépendant et convergent. Cette multiplication des sources d’observation, issues d’agences spatiales nationales distinctes, établit un faisceau de preuves difficilement contestable.

Exploration Approfondie

L’analyse comparative des sites lunaires photographiés révèle une concordance remarquable avec les données historiques du programme Apollo. Pour Apollo 11, l’éclairage rasant du Soleil et l’orientation de ses rayons indiquent que la photographie fut prise peu avant le début d’une nuit lunaire de deux semaines sur cette portion de la mer de la Tranquillité. Cette précision temporelle et géométrique démontre la rigueur méthodologique de l’acquisition des données par l’ISRO.

Les caractéristiques morphologiques des sites d’alunissage présentent des signatures distinctives qui authentifient leur nature artificielle. La géométrie des modules lunaires, leurs ombres portées selon l’angle d’incidence solaire, ainsi que les perturbations du régolithe environnant créées par les moteurs de descente constituent autant d’indicateurs physiques cohérents avec les paramètres connus des missions Apollo.

La documentation scientifique complémentaire enrichit substantiellement cette validation visuelle. L’Apollo Lunar Surface Experiments Package (ALSEP), ensemble d’instruments scientifiques installé par les astronautes des six missions Apollo entre 1969 et 1972, demeure détectable sur les images orbitales. Ces stations scientifiques automatisées ont continué de transmettre des données jusqu’en 1977, fournissant pendant près d’une décennie des informations sismiques, magnétiques et atmosphériques de première importance.

Les réflecteurs laser installés sur la Lune constituent une preuve expérimentale particulièrement robuste. Ces dispositifs optiques catadioptriques, capables de renvoyer dans la même direction des faisceaux lumineux incidents, sont régulièrement utilisés par les observatoires terrestres pour mesurer avec une précision millimétrique la distance Terre-Lune. Cette technique de télémétrie laser lunaire, pratiquée depuis plus de cinquante ans, confirme de manière continue et reproductible la présence d’équipements déployés manuellement à la surface sélène.

La cohérence multidimensionnelle des preuves s’étend au-delà des observations visuelles directes. Les échantillons de roches lunaires, totalisant 382 kilogrammes rapportés par les missions Apollo, ont fait l’objet d’analyses géochimiques approfondies dans des laboratoires internationaux indépendants. Leur composition isotopique, leur structure cristalline et leur âge radiométrique présentent des caractéristiques distinctives incompatibles avec des matériaux terrestres ou météoritiques, confirmant leur origine lunaire authentique.

Applications Pratiques et Implications

Applications Actuelles

Les images haute résolution de Chandrayaan-2 trouvent plusieurs applications concrètes dans le contexte contemporain de l’exploration spatiale. Elles servent principalement de référence cartographique pour la planification des futures missions lunaires, permettant d’identifier les zones géologiquement intéressantes et techniquement accessibles. La documentation précise des sites Apollo établit également des repères géodésiques essentiels pour la navigation et le positionnement des engins spatiaux en environnement lunaire.

Ces données contribuent significativement à la préservation du patrimoine spatial de l’humanité. Les sites d’alunissage Apollo possèdent une valeur historique inestimable, et leur documentation photographique systématique permet d’en surveiller l’état de conservation face aux impacts micro-météoritiques et aux variations thermiques extrêmes du milieu lunaire. Cette démarche patrimoniale anticipe également les discussions internationales sur la protection des sites historiques extraterrestres.

L’impact pédagogique et communicationnel de ces images demeure considérable. Elles constituent des supports visuels tangibles pour l’enseignement de l’histoire spatiale et des sciences planétaires, rendant accessible au grand public la réalité matérielle des explorations lunaires. Dans un contexte où la désinformation scientifique prolifère, ces preuves visuelles indépendantes jouent un rôle crucial dans le maintien de la culture scientifique factuelle.

Implications Futures

Les capacités démontrées par Chandrayaan-2 préfigurent les standards techniques des prochaines générations de sondes lunaires. Équipée de caméras haute résolution, la sonde cartographie la surface lunaire et collecte des données depuis le début de ses opérations, capturant notamment en avril 2021 les sites historiques Apollo 11 et Apollo 12. Cette continuité opérationnelle illustre la fiabilité croissante des systèmes spatiaux automatisés.

Le programme Artemis de la NASA, visant le retour d’astronautes sur la Lune vers le milieu de cette décennie, bénéficiera directement des données accumulées par les missions internationales récentes. La collaboration entre agences spatiales nationales, manifestée par le partage de données d’observation, établit un cadre coopératif propice aux futures explorations habitées. L’Inde elle-même a démontré sa maîtrise croissante des technologies lunaires avec le succès de Chandrayaan-3 en 2023, devenant ainsi le quatrième pays à réussir un alunissage en douceur.

Les technologies d’imagerie spatiale haute résolution connaîtront des améliorations significatives dans les années à venir. Les futures missions orbitales lunaires devraient atteindre des résolutions décimétriques, voire centimétriques, permettant une caractérisation encore plus détaillée des artefacts de surface. Ces avancées techniques faciliteront l’archéologie spatiale, discipline émergente consacrée à l’étude des vestiges de l’activité humaine hors de la Terre.

Perspectives d’Experts et Points de Vue Professionnels

La communauté scientifique internationale reconnaît unanimement la valeur probante des observations indépendantes des sites Apollo. Les planétologues soulignent que la convergence de preuves provenant de multiples sources nationales distinctes établit un standard de validation rarement atteint dans l’histoire des explorations spatiales. Cette multiplication des confirmations indépendantes répond aux exigences méthodologiques les plus rigoureuses de la démarche scientifique.

Les historiens de l’astronautique considèrent les missions Apollo comme l’aboutissement d’un effort technologique sans précédent, mobilisant au plus fort du programme près de 400 000 personnes et consommant environ 4% du budget fédéral américain de l’époque. L’ampleur de cette entreprise, sa complexité logistique et son caractère public rendent techniquement impossible toute hypothèse de simulation ou de falsification massive. Les dizaines de milliers de photographies, les heures d’enregistrements audiovisuels et les tonnes d’échantillons géologiques constituent un corpus documentaire dont la cohérence interne exclut toute fabrication artificielle.

Les spécialistes de l’imagerie spatiale mettent en évidence les caractéristiques techniques qui authentifient les photographies de Chandrayaan-2. Les paramètres orbitaux de la sonde, sa géométrie d’observation et les propriétés optiques de sa caméra sont publiquement documentés, permettant une vérification indépendante de l’authenticité des images produites. Cette transparence méthodologique constitue un garde-fou essentiel contre toute manipulation potentielle des données.

Les experts en lutte contre la désinformation scientifique analysent les mécanismes psychologiques sous-tendant le conspirationnisme lunaire. Ils identifient plusieurs facteurs cognitifs contribuant au maintien de croyances infondées : la préférence pour les explications simples face à la complexité technique réelle, la méfiance généralisée envers les institutions gouvernementales, et l’attraction pour les récits minoritaires conférant un sentiment d’appartenance communautaire. La persistance de ces théories malgré l’accumulation de preuves illustre les limites de la seule argumentation factuelle face aux biais cognitifs profondément ancrés.

Défis et Considérations

La documentation photographique des sites Apollo par des missions tierces soulève certaines interrogations méthodologiques qu’il convient d’examiner rigoureusement. Les limitations résolutionnelles des systèmes d’imagerie orbitale, même perfectionnés, imposent des contraintes sur le niveau de détail observable. À 100 kilomètres d’altitude avec une résolution de 0,32 mètre par pixel, certains éléments de petite taille demeurent en deçà du seuil de détection, ce qui peut alimenter des questionnements légitimes sur l’interprétation des images.

La distinction entre présence d’artefacts matériels et preuve formelle de présence humaine constitue une nuance épistémologique importante. Comme le soulignent certains observateurs, des missions robotiques peuvent également déposer des équipements sur la Lune. Cette objection technique possède une validité formelle, bien qu’elle ignore la masse considérable des éléments visibles (plusieurs tonnes) et la complexité des opérations de surface documentées par les astronautes eux-mêmes.

La prolifération des théories conspirationnistes concernant les alunissages Apollo représente un défi sociétal majeur pour la communication scientifique. Ces narratives alternatives, amplifiées par les réseaux sociaux et certains médias sensationnalistes, touchent une fraction significative de la population mondiale. Les enquêtes d’opinion révèlent que dans certains pays, jusqu’à 20% des citoyens expriment des doutes sur la réalité des missions lunaires, illustrant l’ampleur du travail pédagogique restant à accomplir.

Les considérations éthiques relatives à la préservation des sites historiques extraterrestres suscitent des débats croissants au sein de la communauté spatiale internationale. L’absence de cadre juridique contraignant protégeant ces lieux de mémoire collective soulève des préoccupations quant à leur intégrité future. Le tourisme spatial commercial émergent pourrait potentiellement menacer l’état de conservation de ces vestiges archéologiques uniques.

La question de l’accès équitable aux données d’observation spatiale mérite également attention. Si les grandes agences spatiales publient généralement leurs données après un délai de propriété scientifique, des disparités subsistent dans la capacité des chercheurs internationaux à exploiter ces ressources. Le renforcement des politiques de données ouvertes favoriserait une validation scientifique encore plus large et décentralisée.

Bonnes Pratiques et Recommandations

L’évaluation critique des sources d’information constitue le fondement d’une compréhension rigoureuse des explorations lunaires. Les citoyens souhaitant se forger une opinion informée devraient privilégier les sources primaires: publications dans des revues scientifiques à comité de lecture, rapports techniques des agences spatiales, et bases de données d’images brutes accessibles publiquement. Cette démarche de vérification directe aux sources documentaires originales évite les distorsions introduites par les intermédiaires non spécialisés.

La maîtrise des principes fondamentaux de la méthode scientifique permet de distinguer les affirmations fondées empiriquement des spéculations sans assise factuelle. Les critères de falsifiabilité, de reproductibilité et de parcimonie explicative fournissent des outils intellectuels robustes pour évaluer la plausibilité relative des hypothèses concurrentes. Dans le cas des alunissages Apollo, l’hypothèse de leur authenticité satisfait l’ensemble de ces critères, contrairement aux scénarios conspirationnistes qui accumulent les postulats invérifiables.

L’engagement dans une alphabétisation scientifique continue représente une nécessité citoyenne à l’ère de l’information surabondante. Les institutions éducatives, les musées scientifiques et les plateformes de vulgarisation rigoureuse jouent un rôle crucial dans la transmission d’une culture scientifique factuelle. Les éducateurs devraient intégrer explicitement l’analyse des théories du complot dans leurs programmes pédagogiques, non pour les valider, mais pour développer les compétences critiques permettant d’en identifier les failles logiques.

La consultation d’experts reconnus dans leurs domaines de spécialisation demeure indispensable pour naviguer dans la complexité technique des sujets scientifiques avancés. Les planétologues, ingénieurs aérospatiaux et historiens de l’astronautique possèdent les compétences disciplinaires nécessaires pour évaluer la validité des arguments techniques. Le recours à ces expertises établies prévient les erreurs d’interprétation que commettraient inévitablement des non-spécialistes face à des questions hautement techniques.

La participation aux initiatives de science citoyenne offre des opportunités d’engagement direct avec les données spatiales authentiques. Plusieurs projets collaboratifs permettent au public d’accéder aux archives photographiques des missions lunaires et d’y contribuer par la classification ou l’analyse d’images. Cette implication concrète favorise une compréhension intuitive de la réalité matérielle des explorations spatiales.

Surveillance et Perspectives d’Avenir

L’évolution des capacités d’observation lunaire s’accélère significativement avec la multiplication des acteurs spatiaux nationaux et commerciaux. Plusieurs pays, dont la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis, développent activement leurs propres programmes d’exploration lunaire. Cette diversification géographique des missions garantit une validation indépendante toujours plus robuste des sites historiques Apollo, chaque nouvelle observation renforçant le consensus factuel.

Les progrès technologiques en matière de capteurs optiques et radar promettent des résolutions spatiales inégalées. Les futures générations de satellites lunaires embarqueront des systèmes d’imagerie capables de discerner des détails centimétriques depuis l’orbite, permettant une caractérisation quasi exhaustive des artefacts de surface. Ces avancées techniques rendront visibles des éléments actuellement indétectables, comme les empreintes de pas individuelles des astronautes préservées dans le régolithe lunaire.

Le développement de l’infrastructure orbitale lunaire transformera progressivement notre relation avec notre satellite naturel. La mise en place de stations spatiales circumlunaires, de constellations de satellites de communication et de positionnement, ainsi que de plateformes d’observation permanentes établira une présence humaine continue dans l’environnement cislunaire. Cette présence accrue facilitera la surveillance régulière des sites patrimoniaux et la conduite de recherches in situ plus approfondies.

La perspective du retour d’astronautes sur la Lune offre l’opportunité unique de visiter directement les sites Apollo historiques. Bien que des considérations de préservation patrimoniale imposent des restrictions d’accès strictes, des missions scientifiques spécifiques pourraient documenter exhaustivement ces lieux avant toute altération supplémentaire. La collecte d’échantillons des matériaux déployés permettrait d’étudier leur vieillissement sous l’effet combiné du rayonnement, du bombardement micro-météoritique et des cycles thermiques extrêmes.

Les innovations en intelligence artificielle et en analyse d’images ouvrent de nouvelles possibilités d’exploitation des archives photographiques existantes. Les algorithmes d’apprentissage profond peuvent identifier automatiquement des motifs et anomalies dans les vastes corpus d’images lunaires, détectant potentiellement des détails passés inaperçus lors des analyses manuelles initiales. Ces techniques computationnelles pourraient révéler des informations additionnelles encodées dans les données déjà collectées.

Conclusion et Points Clés à Retenir

La mission Chandrayaan-2 de l’ISRO apporte une contribution décisive au corpus de preuves validant l’authenticité des alunissages Apollo. Ses photographies haute résolution des sites d’Apollo 11 et 12, surpassant en qualité celles des missions américaines précédentes, constituent une vérification indépendante irréfutable de la présence d’artefacts humains à la surface lunaire. Cette validation par une agence spatiale nationale distincte, dépourvue de motivations à corroborer le récit américain, répond aux standards scientifiques les plus exigeants de confirmation indépendante.

La convergence multilatérale des observations spatiales établit un faisceau de preuves dont la cohérence interne exclut toute hypothèse alternative crédible. Les missions japonaises, chinoises, indiennes et américaines récentes documentent toutes l’existence des mêmes artefacts aux emplacements historiquement documentés, créant une redondance probatoire qui transcende les frontières nationales et les rivalités géopolitiques. Cette unanimité factuelle reflète simplement la réalité objective des accomplissements de l’ère Apollo.

Les théories conspirationnistes niant les alunissages se heurtent désormais à un mur de preuves empiriques continuellement renforcé par les progrès technologiques de l’observation spatiale. Chaque nouvelle mission lunaire, chaque amélioration résolutionnelle des systèmes d’imagerie, chaque expérience de télémétrie laser confirme inlassablement la présence d’équipements déployés manuellement par les astronautes il y a plus d’un demi-siècle. La persistance de ces croyances infondées illustre davantage les défis de la communication scientifique et de l’éducation critique que toute ambiguïté factuelle résiduelle.

L’héritage des missions Apollo dépasse largement la simple démonstration de faisabilité technique. Il incarne l’esprit d’exploration inhérent à l’humanité, la capacité collective à mobiliser des ressources considérables vers des objectifs apparemment impossibles, et la puissance de la collaboration scientifique et technologique transcendant les clivages idéologiques. Les preuves photographiques de Chandrayaan-2 perpétuent cette mémoire collective en la rendant tangible pour les générations contemporaines et futures.

L’engagement résolu en faveur de l’exactitude factuelle et de l’intégrité scientifique demeure essentiel face à la prolifération de narratives désinformatrices. Les citoyens, éducateurs et communicateurs scientifiques portent la responsabilité collective de promouvoir une culture de l’évidence empirique et du raisonnement critique. Dans cette mission, les images de Chandrayaan-2 constituent des outils pédagogiques précieux, rendant visible et indiscutable une réalité historique parfois contestée par ignorance ou parti pris idéologique.

Sources et Références

Source principale:

- Ciel & Espace – « La sonde lunaire Chandrayaan 2 détaille les sites d’Apollo 11 et 12 » (https://www.cieletespace.fr/actualites/la-sonde-lunaire-chandrayaan-2-detaille-les-sites-d-apollo-11-et-12)

Données complémentaires:

- Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) – Données officielles Chandrayaan-2

- Futura Sciences – « Des images détaillées des sites Apollo sur la Lune »

- Wikipédia – Article Chandrayaan-2

- NASA – Archives du programme Apollo et données Lunar Reconnaissance Orbiter

Autorités consultées:

- Indian Space Research Organisation (ISRO)

- Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

- National Aeronautics and Space Administration (NASA)

- Observatoires astronomiques internationaux

Avertissement

Cet article est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il présente des faits scientifiques établis et vérifiables concernant l’exploration spatiale lunaire. Les lecteurs sont encouragés à consulter les sources primaires citées et les publications scientifiques évaluées par les pairs pour approfondir leur compréhension de ces sujets.