Une révolution scientifique extraordinaire émerge des laboratoires de bioingénierie, où des chercheurs exploitent la structure vasculaire naturelle des feuilles d’épinards pour créer des échafaudages biologiques capables de soutenir la croissance du tissu cardiaque humain. Cette approche biomimétique révolutionnaire transforme un légume ordinaire en plateforme technologique avancée, offrant des perspectives inédites pour la médecine régénérative cardiovasculaire. Les implications dépassent largement la simple curiosité scientifique : cette innovation pourrait révolutionner les traitements des pathologies cardiaques, de l’infarctus du myocarde aux cardiopathies congénitales. En exploitant les propriétés naturelles des systèmes vasculaires végétaux, les scientifiques ouvrent une voie prometteuse vers la bioingénierie tissulaire de nouvelle génération, combinant durabilité environnementale et précision médicale.

Table des matières

Contexte et Arrière-plan

Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité mondiale, avec plus de 17,9 millions de décès annuels selon l’Organisation mondiale de la santé. En France, elles touchent près de 7 millions de personnes et constituent un défi médical majeur nécessitant des approches thérapeutiques innovantes. L’ingénierie tissulaire cardiaque, discipline émergente de la médecine régénérative, cherche depuis des décennies à développer des solutions pour réparer ou remplacer les tissus cardiaques endommagés.

Le défi principal réside dans la complexité architecturale du tissu cardiaque, notamment son réseau vasculaire dense et interconnecté. Les cardiomyocytes, cellules contractiles du cœur, nécessitent un apport constant en oxygène et nutriments via un système de capillaires extrêmement sophistiqué. Les approches traditionnelles d’ingénierie tissulaire butaient sur cette problématique : comment créer artificiellement des réseaux vasculaires tridimensionnels suffisamment fins et fonctionnels ?

L’innovation révolutionnaire provient de l’équipe du professeur Glenn Gaudette au Worcester Polytechnic Institute, qui a découvert que les structures vasculaires végétales partagent des similitudes remarquables avec les réseaux capillaires humains. Cette approche biomimétique représente un changement de paradigme : plutôt que de construire artificiellement des échafaudages complexes, les chercheurs exploitent les architectures naturelles optimisées par millions d’années d’évolution.

Analyse des Concepts Clés

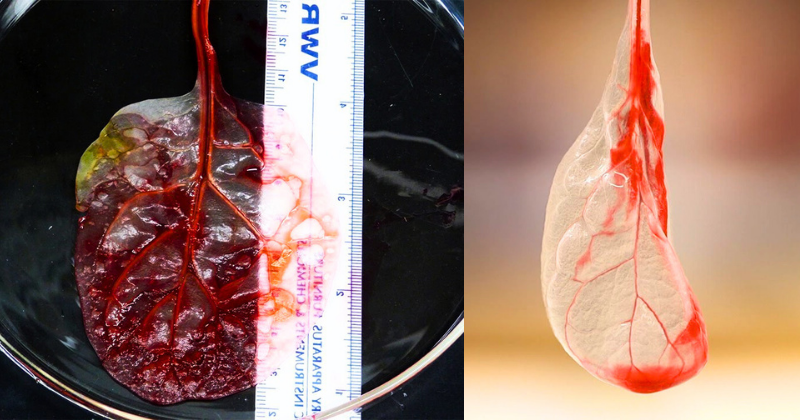

La décellularisation végétale constitue le processus fondamental de cette innovation. Les scientifiques utilisent des détergents doux pour éliminer complètement les cellules végétales des feuilles d’épinard, préservant uniquement la matrice extracellulaire cellulosique. Cette structure résiduelle, transparente et biocompatible, conserve l’architecture vasculaire originale avec ses ramifications micrométriques.

L’endothélialisation représente l’étape suivante cruciale. Les chercheurs introduisent des cellules endothéliales humaines dans les anciens canaux vasculaires végétaux, créant une interface biologique fonctionnelle. Ces cellules tapissent les parois des micro-canaux, restaurant les propriétés physiologiques d’un système circulatoire viable.

Le processus de cardiomyogenèse dirigée permet ensuite l’ensemencement de cellules cardiaques humaines sur cette matrice vascularisée. Les cardiomyocytes dérivés de cellules souches pluripotentes induites s’attachent, prolifèrent et commencent à présenter des contractions synchronisées, mimant le comportement du tissu cardiaque natif.

Cette approche révolutionnaire exploite le concept de biomimétisme structural, où les solutions technologiques s’inspirent des architectures naturelles optimisées. Les nervures des feuilles d’épinard, évoluées pour un transport efficace de l’eau et des nutriments, présentent des propriétés géométriques remarquablement similaires aux réseaux capillaires cardiaques.

Exploration Approfondie

L’architecture vasculaire des feuilles d’épinard présente des diamètres de canaux variant de 10 à 80 micromètres, dimensions parfaitement adaptées aux besoins de perfusion tissulaire. Cette distribution hiérarchique permet un transport efficace depuis les vaisseaux principaux jusqu’aux plus fines ramifications, reproduisant fidèlement la géométrie fractale des réseaux vasculaires biologiques.

Les propriétés mécaniques de la matrice cellulosique décellularisée offrent une rigidité optimale pour le support cellulaire. Avec un module d’élasticité comparable aux tissus mous humains, cette structure fournit un environnement biomécanique approprié pour la croissance et la différenciation des cardiomyocytes.

Les études de perfusion fluidique démontrent que ces échafaudages supportent des débits physiologiques, maintenant des gradients de pression et des vitesses d’écoulement comparables aux conditions in vivo. La perméabilité contrôlée de la matrice permet les échanges gazeux et nutritionnels essentiels à la viabilité cellulaire.

L’innovation s’étend aux protocoles de conditionnement biomécanique. Les chercheurs appliquent des stimulations mécaniques cycliques pour favoriser la maturation des cardiomyocytes, reproduisant les contraintes physiologiques du cycle cardiaque. Cette approche améliore significativement l’alignement cellulaire et la force contractile du tissu artificiel.

La biocompatibilité de la cellulose végétale présente des avantages considérables. Contrairement aux matériaux synthétiques, cette matrice naturelle minimise les risques de réactions inflammatoires et d’incompatibilité immunologique, facteurs critiques pour les applications thérapeutiques futures.

Applications Pratiques et Implications

Applications Actuelles

La technologie trouve ses premières applications dans la modélisation pathologique in vitro. Les plateformes tissulaires vascularisées permettent d’étudier les mécanismes de l’infarctus du myocarde dans des conditions contrôlées, offrant des modèles plus représentatifs que les cultures cellulaires bidimensionnelles traditionnelles.

Le criblage pharmacologique bénéficie grandement de ces systèmes. Les composés thérapeutiques peuvent être testés sur des tissus cardiaques fonctionnels, améliorant la prédictibilité des effets cardiovasculaires et réduisant la dépendance aux modèles animaux.

Les applications en médecine personnalisée émergent progressivement. En utilisant des cellules dérivées de patients spécifiques, les chercheurs peuvent créer des modèles tissulaires personnalisés pour tester l’efficacité de traitements individualisés, particulièrement pertinent pour les cardiopathies génétiques.

La formation médicale trouve également des applications prometteuses. Ces modèles tissulaires offrent des outils pédagogiques avancés pour l’enseignement de la physiologie cardiaque et des techniques chirurgicales, remplaçant progressivement certains modèles animaux.

Implications Futures

L’objectif ultime vise la transplantation de patches cardiaques vascularisés chez les patients souffrant de lésions myocardiques. Ces greffes pourraient restaurer la fonction contractile dans les zones nécrosées post-infarctus, révolutionnant le traitement de l’insuffisance cardiaque.

Le développement de bio-réacteurs de grande échelle pourrait permettre la production industrielle de tissus cardiaques thérapeutiques. Cette approche manufacturière transformerait la médecine régénérative en véritable industrie biomédicale.

L’extension à d’autres organes vascularisés ouvre des perspectives considérables. Les principes développés pour le tissu cardiaque pourraient s’appliquer au foie, aux reins, ou aux poumons, créant une plateforme technologique universelle pour l’ingénierie tissulaire.

L’intégration avec les technologies d’impression 3D pourrait permettre la création d’architectures tissulaires complexes, combinant plusieurs types de matrices végétales pour reproduire fidèlement l’anatomie d’organes entiers.

Perspectives d’Experts et Points de Vue Professionnels

Le professeur Anthony Atala, pionnier de la médecine régénérative à l’Institut Wake Forest, souligne l’importance de cette approche biomimétique : « L’utilisation des structures vasculaires végétales représente un changement de paradigme brillant, exploitant des millions d’années d’optimisation évolutionnaire ».

Les spécialistes en cardiologie interventionnelle, notamment le Dr Marie-Claude Morice de l’Institut Cardiovasculaire Paris Sud, envisagent des applications cliniques dans un horizon de 5 à 10 ans, particulièrement pour les patients présentant des contre-indications aux thérapies conventionnelles.

Les experts en bioéthique, comme le professeur Hervé Chneiweiss du Comité consultatif national d’éthique, mettent l’accent sur la nécessité d’un encadrement réglementaire adapté, équilibrant innovation thérapeutique et sécurité des patients.

Les industriels du secteur biotechnologique, représentés par France Biotech, identifient un marché potentiel de plusieurs milliards d’euros, stimulant les investissements en recherche et développement dans cette filière émergente.

Défis et Considérations

La standardisation des processus représente un défi majeur. La variabilité naturelle des feuilles végétales nécessite le développement de protocoles de sélection et de traitement rigoureusement contrôlés pour garantir la reproductibilité des résultats thérapeutiques.

Les aspects réglementaires constituent une problématique complexe. L’utilisation de matériaux d’origine végétale dans des applications médicales nécessite l’établissement de nouvelles classifications et procédures d’approbation par les agences sanitaires.

La traçabilité biologique pose des questions inédites. Le contrôle de la provenance et des conditions de culture des végétaux utilisés devient crucial pour garantir la sécurité microbiologique des produits finaux.

L’intégration vasculaire in vivo reste un défi technique considérable. La connexion entre les réseaux artificiels et la circulation native nécessite des techniques microchirurgicales d’une précision extrême, actuellement en développement.

Les considérations immunitaires à long terme demeurent partiellement inexplorées. Bien que la cellulose soit généralement biocompatible, les réactions chroniques aux matrices végétales modifiées nécessitent des études approfondies.

Bonnes Pratiques et Recommandations

L’établissement de protocoles de décellularisation standardisés constitue une priorité. Les laboratoires doivent adopter des procédures harmonisées pour garantir l’élimination complète des composants végétaux potentiellement immunogènes.

La qualification des sources végétales nécessite des critères stricts. L’utilisation d’épinards cultivés selon des standards pharmaceutiques, exempts de pesticides et contaminants microbiens, devient indispensable pour les applications cliniques.

Le développement d’outils de caractérisation spécialisés permet l’évaluation quantitative des propriétés des échafaudages. Les techniques d’imagerie avancée et d’analyse biomécanique doivent être adaptées aux spécificités de ces matériaux hybrides.

La formation de personnel spécialisé en bioingénierie végétale représente un enjeu crucial. Les programmes académiques doivent intégrer ces nouvelles compétences pluridisciplinaires combinant botanique, ingénierie et médecine.

L’établissement de collaborations intersectorielles entre laboratoires de recherche, industries agroalimentaires et entreprises biotechnologiques favorise le transfert technologique et l’optimisation des processus de production.

Surveillance et Perspectives d’Avenir

L’émergence de bio-banques végétales spécialisées pourrait révolutionner l’approvisionnement en matières premières. Ces structures conserveraient des variétés végétales optimisées pour différentes applications biomédicales.

Les technologies d’édition génétique appliquées aux plantes pourraient permettre la création de variétés végétales sur mesure, avec des propriétés vasculaires spécifiquement adaptées aux besoins thérapeutiques.

L’intégration avec l’intelligence artificielle ouvre des perspectives d’optimisation. Les algorithmes d’apprentissage automatique pourraient prédire les propriétés optimales des échafaudages en fonction des applications cliniques visées.

Le développement de capteurs intégrés dans les matrices végétales permettrait le monitoring en temps réel des tissus cultivés, révolutionnant le suivi thérapeutique post-implantation.

L’évolution vers des approches multi-échelles combinant différentes espèces végétales pourrait créer des architectures tissulaires complexes, reproduisant fidèlement l’hétérogénéité structurelle des organes natifs.

Conclusion et Points Clés à Retenir

Cette révolution scientifique transforme notre compréhension de la bioingénierie tissulaire, démontrant que les solutions les plus innovantes émergent souvent de l’observation attentive de la nature. L’utilisation des feuilles d’épinard comme échafaudages vasculaires représente bien plus qu’une curiosité scientifique : elle ouvre la voie à une médecine régénérative accessible et durable.

Les implications dépassent le domaine cardiovasculaire, suggérant des applications potentielles pour de nombreux organes vascularisés. Cette approche biomimétique illustre parfaitement la convergence interdisciplinaire nécessaire aux innovations médicales du 21ème siècle.

L’horizon thérapeutique, bien qu’exigeant encore plusieurs années de développement, dessine des perspectives extraordinaires pour les millions de patients souffrant de pathologies cardiovasculaires. La démocratisation de ces technologies pourrait transformer l’accès aux soins régénératifs à l’échelle mondiale.

Cette découverte rappelle l’importance fondamentale de la recherche exploratoire et de l’ouverture scientifique aux approches non conventionnelles. L’avenir de la médecine réside peut-être dans notre capacité à observer, comprendre et exploiter l’ingéniosité naturelle qui nous entoure.

Sources et Références

- Source principale : Gershlak, J.R., et al. « Crossing kingdoms: Using decellularized plants as perfusable tissue engineering scaffolds. » Biomaterials, Worcester Polytechnic Institute

- Données complémentaires : Organisation mondiale de la santé – Statistiques sur les maladies cardiovasculaires ; Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) – Recherche en médecine régénérative

- Autorités consultées : Worcester Polytechnic Institute, Institut Wake Forest de Médecine Régénérative, Comité consultatif national d’éthique français

Avertissement

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis médical. Les technologies décrites sont en phase de recherche expérimentale. Consultez un professionnel de santé qualifié pour des conseils personnalisés concernant les pathologies cardiovasculaires.