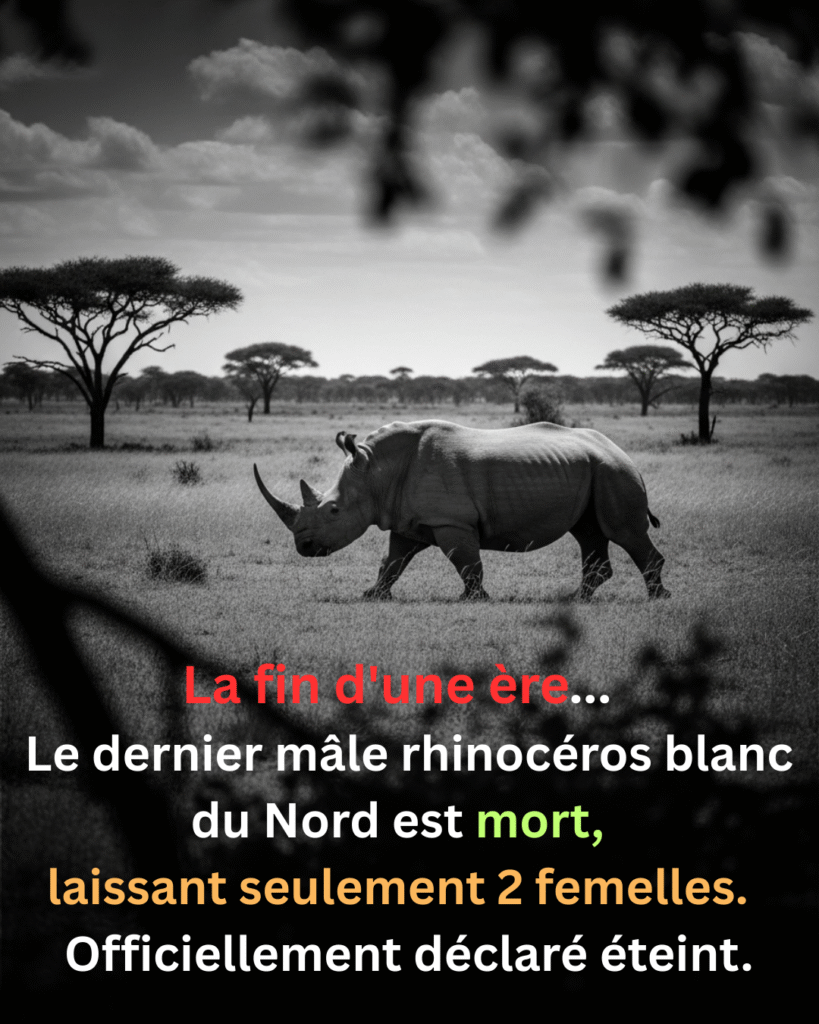

L’extinction fonctionnelle d’une espèce représente l’un des moments les plus tragiques de la biodiversité moderne. Sudan, le dernier individu mâle de la sous-espèce C. s. cottoni, le « Rhinocéros blanc du Nord », est mort le 19 mars 2018. Cette disparition marque un tournant décisif dans l’histoire de la conservation, ne laissant que deux femelles, Najin et sa fille Fatu, comme ultimes témoins de millions d’années d’évolution. Toutefois, la confirmation en janvier 2024 d’une grossesse résultant d’un transfert d’embryon par l’équipe du Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research offre un espoir scientifique inédit pour cette sous-espèce au bord du gouffre.

Contexte Scientifique et Historique de la Recherche

L’histoire du rhinocéros blanc du Nord (Ceratotherium simum cottoni) illustre tragiquement la vulnérabilité des mégafaunes africaines face aux pressions anthropiques. Cette sous-espèce, autrefois répandue dans les savanes du Soudan, de l’Ouganda, de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine, a vu ses populations s’effondrer dramatiquement au cours du XXe siècle.

Le dernier rhinocéros blanc mâle du Nord est mort à l’âge de 45 ans dans la réserve kényane d’Ol Pejeta, après avoir passé ses dernières années sous surveillance constante. Dans les dernières années de sa vie, il a vécu à Ol Pejeta, une réserve naturelle privée, symbolisant l’ultime refuge d’une espèce jadis majestueuse. Cette mort programmée illustre l’échec des stratégies de conservation traditionnelles face à l’intensité des menaces contemporaines.

La distinction taxonomique entre les rhinocéros blancs du Nord et du Sud révèle l’importance de la diversité génétique intraspécifique. Alors que la sous-espèce nominale C. s. simum, le « Rhinocéros blanc du Sud », compte entre 18 000 et 20 000 individus, cette comparaison souligne l’ampleur de la catastrophe écologique qui frappe la sous-espèce septentrionale.

Méthodologie et Design Expérimental Révolutionnaire

Face à l’extinction imminente, la communauté scientifique internationale a développé une approche biotechnologique sans précédent. Depuis 2019, BioRescue, un consortium de scientifiques, œuvre activement à la création d’embryons viables grâce à des techniques de procréation médicalement assistée avancées.

Des vétérinaires sont parvenus à prélever avec succès des ovocytes des deux dernières femelles de la sous-espèce : Najin (30 ans) et sa fille Fatu (19 ans). Cette procédure, techniquement complexe chez les rhinocéros, nécessite une expertise vétérinaire exceptionnelle et des équipements de pointe. Des vétérinaires ont prélevé avec succès les ovocytes des deux derniers rhinocéros blancs femelles du Nord lors d’interventions chirurgicales délicates, marquant une étape cruciale dans ce programme de sauvetage d’urgence.

Le protocole développé par l’équipe internationale implique plusieurs institutions de renommée mondiale, créant un réseau de collaboration scientifique inédit. Le groupe Biorescue a donc misé sur la fécondation in vitro, en conservant les ovules des femelles et le sperme des mâles pour pouvoir créer des embryons, utilisant des techniques de cryoconservation sophistiquées pour préserver le matériel génétique.

Principales Découvertes et Résultats Scientifiques

Les résultats obtenus par l’équipe BioRescue représentent une percée majeure dans le domaine de la biologie de la reproduction des espèces menacées. Depuis le début du projet, 35 embryons de rhinocéros blancs du Nord ont été générés au total, résultant de 18 prélèvements d’ovocytes chez Fatu jusqu’en octobre 2024.

Les données quantitatives révèlent une efficacité remarquable du protocole : l’équipe a réussi à obtenir en moyenne environ 2 embryons par procédure (précisément 1,94 en moyenne). Cette performance technique, exceptionnelle pour une espèce en voie d’extinction, démontre la viabilité scientifique de l’approche biotechnologique.

La validation expérimentale la plus significative est survenue avec la preuve qu’une grossesse via une fécondation in vitro était possible chez le rhinocéros. L’équipe de conservation BioRescue annonce que la FIV a résulté en une grossesse de 70 jours d’un embryon mâle bien développé mesurant 6,4 centimètres, établissant définitivement la faisabilité technique du transfert d’embryons chez les rhinocéros.

Cette réussite technique ouvre des perspectives révolutionnaires. Le succès du transfert d’embryon permet maintenant de procéder en toute sécurité à l’étape suivante : le transfert d’embryon du rhinocéros blanc du Nord, selon les chercheurs de l’institut Pairi Daiza impliqué dans le projet.

Implications Cliniques et Perspectives de Conservation

Les implications de ces avancées dépassent largement le cas du rhinocéros blanc du Nord, établissant des protocoles reproductifs applicables à d’autres espèces menacées. La méthodologie développée par BioRescue constitue un paradigme novateur pour la conservation ex-situ des mégafaunes en péril.

Najin, 33 ans, et sa fille Fatu sont les derniers rhinocéros blancs du Nord encore en vie sur la planète. La femelle Fatu est la seule donneuse d’ovocytes naturels restants, soulignant l’urgence absolue des interventions biotechnologiques. Cette situation critique transforme chaque procédure en une course contre la montre biologique, où l’âge des femelles reproductrices constitue un facteur limitant majeur.

Les défis techniques demeurent considérables. La gestation chez les rhinocéros s’étend sur 16 mois, nécessitant des mères porteuses en parfaite santé et une surveillance vétérinaire constante. La sélection de femelles rhinocéros blancs du Sud comme mères porteuses représente une solution pragmatique, exploitant la proximité génétique entre les deux sous-espèces.

Impact sur la Recherche Future et Collaborations Internationales

Les répercussions scientifiques de ce programme s’étendent bien au-delà de la conservation d’une espèce unique. Les techniques développées par BioRescue établissent des standards méthodologiques pour la biologie reproductive des espèces sauvages, créant un arsenal biotechnologique transférable à d’autres programmes de conservation d’urgence.

Les efforts scientifiques innovants incluent l’utilisation de technologies reproductives avancées comme la fécondation in vitro (FIV) et l’insémination artificielle, positionnant cette recherche à l’avant-garde des biotechnologies de conservation. Ces développements ouvrent des perspectives inédites pour les espèces dont les populations sauvages sont devenues démographiquement non-viables.

La collaboration internationale qui sous-tend ce projet illustre l’émergence d’un nouveau modèle de recherche en conservation. Les institutions impliquées, du Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research aux zoos européens spécialisés, démontrent qu’une mobilisation scientifique coordonnée peut repousser les limites biologiques traditionnelles de l’extinction.

Les implications éthiques et philosophiques de cette recherche interrogent fondamentalement notre relation à la biodiversité. Peut-on véritablement « ressusciter » une espèce fonctionnellement éteinte ? Cette question dépasse le cadre scientifique pour toucher aux fondements de la conservation moderne, où la technologie devient l’ultime rempart contre l’anthropocène.

Conclusion : Entre Espoir Scientifique et Leçons de Conservation

L’histoire du rhinocéros blanc du Nord cristallise les enjeux contemporains de la biodiversité. La mort de Sudan le 19 mars 2018 marque certes la fin d’une lignée évolutive millénaire, mais les 35 embryons générés par BioRescue témoignent de la capacité d’innovation de la science face aux défis écologiques extrêmes.

Cette recherche révolutionnaire, validée par la confirmation en janvier 2024 d’une grossesse résultant d’un transfert d’embryon, ouvre une voie inédite pour la conservation des espèces au bord de l’extinction. Toutefois, elle souligne simultanément l’urgence de prévenir de telles situations critiques par des stratégies de protection précoces et efficaces.

L’avenir du rhinocéros blanc du Nord repose désormais entre les mains de la science moderne, transformant ce drame écologique en laboratoire d’innovation biotechnologique. Cette expérience unique pourrait bien redéfinir les limites du possible en matière de conservation, offrant un espoir ultime aux espèces que nous pensions perdues à jamais.

Disclaimer: Cet article est à des fins informatives uniquement et reflète les informations scientifiques disponibles au moment de la rédaction. Les données sur la conservation des espèces évoluent rapidement, et les lecteurs sont encouragés à consulter les sources scientifiques les plus récentes pour obtenir les informations actualisées sur les programmes de conservation en cours.