Les feuilles mortes, souvent perçues comme de simples déchets végétaux, constituent en réalité un maillon essentiel des écosystèmes terrestres. Ces résidus organiques orchestrent des processus biogéochimiques fondamentaux qui régulent la fertilité des sols, la biodiversité édaphique et les cycles nutritifs. Comprendre leur rôle écologique permet d’appréhender les mécanismes complexes de régénération naturelle et d’optimiser les pratiques de gestion des espaces verts. Cet article examine les processus biochimiques, les interactions trophiques et les implications environnementales de la décomposition foliaire dans les écosystèmes terrestres.

Contexte et Arrière-plan

La litière foliaire représente un apport annuel considérable de matière organique aux sols forestiers et urbains. Les estimations indiquent qu’entre 2 et 5 tonnes de feuilles mortes par hectare s’accumulent chaque année dans les forêts tempérées, constituant jusqu’à 70% de la matière organique totale entrant dans le système édaphique. Ce phénomène naturel, observé depuis l’émergence des premiers écosystèmes terrestres il y a plus de 400 millions d’années, a façonné l’évolution des communautés microbiennes et de la pédogenèse.

L’importance écologique de la litière foliaire a été reconnue dès les travaux pionniers de Charles Darwin sur le rôle des vers de terre dans la formation des sols (1881), puis approfondie par les recherches d’écologie forestière du XXe siècle. Les approches contemporaines en écologie fonctionnelle révèlent que la décomposition foliaire constitue un processus multiétapes impliquant des cascades enzymatiques complexes et des réseaux trophiques diversifiés.

La compréhension actuelle des cycles biogéochimiques souligne que la litière foliaire influence directement la disponibilité des nutriments, la structure physique des sols, la régulation hydrique et la séquestration du carbone atmosphérique. Ces fonctions écosystémiques acquièrent une pertinence particulière dans le contexte du changement climatique et de la dégradation des sols à l’échelle planétaire.

Analyse des Concepts Clés

La décomposition foliaire désigne l’ensemble des processus biologiques, chimiques et physiques transformant les tissus végétaux morts en composés minéraux assimilables et en matière organique stable. Ce processus s’articule autour de trois phases distinctes : la lixiviation initiale, la fragmentation physique et la minéralisation biochimique.

Le rapport carbone/azote (C/N) constitue un paramètre déterminant de la vitesse de décomposition. Les feuilles présentant un rapport C/N élevé (>30) se décomposent plus lentement que celles affichant un rapport inférieur à 25. Cette variable influence directement l’activité des décomposeurs et la disponibilité des nutriments pour les plantes.

La succession écologique des décomposeurs suit une séquence temporelle précise. Les champignons saprophytes colonisent initialement les tissus foliaires, sécrétant des enzymes ligninolytiques capables de dégrader la lignine et la cellulose. Les bactéries interviennent secondairement, métabolisant les composés solubles et les fragments organiques partiellement décomposés. Les invertébrés du sol (collemboles, acariens, vers de terre) fragmentent mécaniquement la litière, augmentant exponentiellement la surface accessible aux microorganismes.

L’humification représente la transformation de la matière organique fraîche en substances humiques stables, résistantes à la décomposition. Ces composés macromoléculaires confèrent au sol ses propriétés physicochimiques caractéristiques : capacité d’échange cationique, rétention hydrique et structuration des agrégats.

Exploration Approfondie

Les mécanismes moléculaires de la décomposition foliaire reposent sur des cascades enzymatiques hautement spécialisées. Les enzymes ligninolytiques (laccases, peroxydases) produites par les champignons basidiomycètes dépolymérisent la lignine, polymère aromatique complexe représentant 15 à 30% de la biomasse foliaire. Cette étape constitue souvent le facteur limitant de la décomposition, particulièrement pour les espèces à feuilles coriaces (chêne, hêtre).

Les cellulases et hémicellulases hydrolysent les polysaccharides pariétaux, libérant des sucres simples rapidement métabolisés par les communautés microbiennes. Cette phase génère une activité métabolique intense, mesurable par les flux de CO₂ émis depuis le sol. Les études de respirométrie démontrent que 60 à 80% du carbone contenu dans les feuilles est respiré sous forme de dioxyde de carbone durant la première année de décomposition.

La dynamique des nutriments suit des trajectoires contrastées selon les éléments considérés. L’azote présente généralement une phase initiale d’immobilisation microbienne, durant laquelle les décomposeurs incorporent l’azote du sol dans leur biomasse pour équilibrer leur métabolisme. Cette phase est suivie d’une minéralisation nette, libérant l’azote sous formes ammoniacales et nitriques disponibles pour les plantes. Le phosphore, souvent fortement lié aux composés organiques, suit une dynamique de libération plus progressive.

Les interactions entre la macrofaune et la microflore du sol amplifient considérablement les taux de décomposition. Les vers de terre, en particulier les espèces épigées et anéciques, ingèrent la litière foliaire et facilitent son incorporation dans les horizons minéraux. Leurs turricules présentent une activité microbienne 10 à 20 fois supérieure au sol environnant, créant des microsites d’intense activité biogéochimique.

Applications Pratiques et Implications

Applications Actuelles

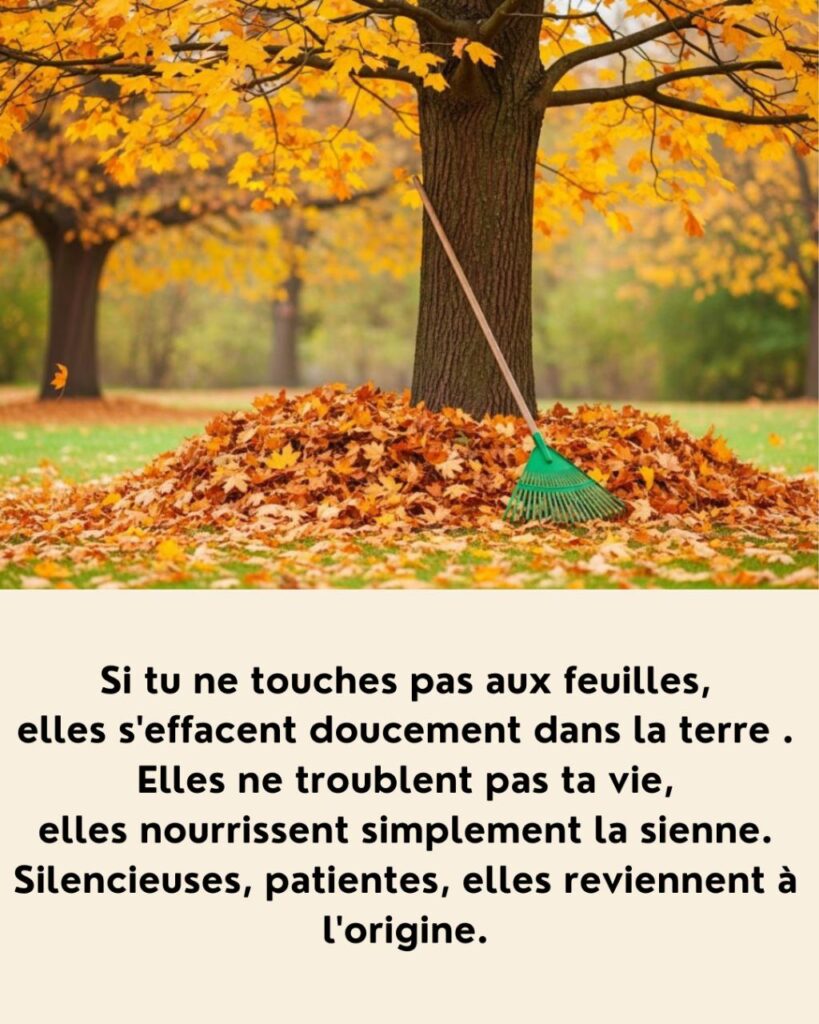

Les principes écologiques de la décomposition foliaire informent directement les pratiques de gestion différenciée des espaces verts. Le maintien sélectif de la litière sous les arbres d’ornement favorise le développement d’une pédofaune diversifiée et réduit les besoins en fertilisation chimique de 30 à 50% selon les contextes pédoclimatiques.

Le compostage domestique et municipal exploite les mêmes processus biochimiques dans un environnement contrôlé. L’optimisation du rapport C/N par mélange de différents substrats organiques accélère la décomposition et produit un amendement organique riche en nutriments disponibles et en microorganismes bénéfiques.

Les stratégies de restauration écologique intègrent systématiquement la gestion de la litière comme vecteur de réhabilitation de la fertilité biologique des sols dégradés. L’apport de litière forestière sur des sols compactés ou appauvris réinitie les cycles nutritifs et favorise la recolonisation par les organismes décomposeurs.

En agriculture de conservation, le maintien de résidus de culture en surface mime les fonctions écologiques de la litière forestière : protection contre l’érosion, régulation thermique, maintien de l’humidité édaphique et stimulation de l’activité biologique.

Implications Futures

Les recherches actuelles explorent le rôle de la litière foliaire dans la séquestration à long terme du carbone atmosphérique. Les composés humiques stables formés durant la décomposition peuvent persister plusieurs siècles dans les sols, constituant un puits de carbone significatif. Les modèles biogéochimiques estiment que les sols forestiers mondiaux stockent 1500 à 2000 gigatonnes de carbone, majoritairement sous forme de matière organique dérivée de la litière.

Les interactions entre changement climatique et décomposition font l’objet d’investigations intensives. L’augmentation des températures accélère généralement les taux de décomposition, potentiellement transformant certains écosystèmes de puits en sources nettes de carbone. Cependant, ces effets thermiques interagissent complexement avec les modifications des régimes hydriques et la composition des communautés végétales.

L’ingénierie écologique développe des biofiltres inspirés des processus de litière pour l’épuration des eaux pluviales et le traitement de certains contaminants organiques. Ces systèmes exploitent la capacité des communautés microbiennes associées à la litière pour dégrader les polluants et immobiliser les métaux lourds.

Perspectives d’Experts et Points de Vue Professionnels

Les travaux du Dr. François Houllier, directeur de recherche en écologie forestière, soulignent l’importance de la diversité spécifique de la litière pour la résilience des écosystèmes. Ses recherches démontrent que les mélanges de litières d’espèces différentes présentent fréquemment des taux de décomposition supérieurs aux moyennes des espèces individuelles, phénomène attribué aux effets de synergie biochimique entre substrats complémentaires.

Les écologues du sol du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) ont établi que la qualité chimique initiale des feuilles — notamment leurs concentrations en composés phénoliques et en nutriments — prédit mieux les dynamiques de décomposition que les variables climatiques pour de nombreux écosystèmes tempérés. Cette découverte remet en perspective l’importance relative des traits fonctionnels végétaux dans le fonctionnement des écosystèmes.

Le Professeur Jean-François Ponge, spécialiste de la pédofaune à l’MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle), a révélé la complexité des interactions trophiques dans la litière. Ses observations microscopiques identifient plus de 200 espèces d’invertébrés dans un mètre carré de litière forestière, formant des réseaux trophiques à cinq niveaux ou plus, comparables en complexité aux écosystèmes aquatiques.

Les recherches internationales coordonnées par le réseau ILTER (International Long-Term Ecological Research) documentent les variations géographiques des processus de décomposition. Ces études comparatives révèlent que la température et l’humidité expliquent environ 70% de la variance globale des taux de décomposition, les 30% restants étant attribuables à la composition spécifique et aux propriétés édaphiques locales.

Défis et Considérations

La gestion contemporaine des espaces urbains et périurbains génère fréquemment un déséquilibre écologique par élimination systématique de la litière. Cette pratique, motivée par des considérations esthétiques, interrompt les cycles nutritifs naturels et nécessite des apports compensatoires de fertilisants de synthèse, générant des coûts économiques et environnementaux significatifs.

L’homogénéisation des essences plantées dans les contextes urbains et forestiers réduit la diversité chimique de la litière, affectant potentiellement la diversité et la fonctionnalité des communautés décomposeurs. Les monocultures forestières présentent généralement une décomposition moins efficiente et une biodiversité édaphique réduite comparativement aux peuplements mixtes.

Les contaminations métalliques et organiques des sols urbains et industriels inhibent partiellement les processus de décomposition. Certains métaux lourds exercent des effets toxiques sur les communautés microbiennes et la macrofaune, ralentissant les cycles biogéochimiques et favorisant l’accumulation de matière organique non décomposée.

Le conflit entre usages des espaces verts pose des défis de gestion intégrée. Les zones de forte fréquentation nécessitent un entretien intensif incompatible avec l’accumulation de litière, tandis que les secteurs moins sollicités peuvent bénéficier d’une gestion extensive favorisant les processus naturels.

Les espèces végétales invasives produisent fréquemment des litières aux propriétés chimiques atypiques, modifiant les dynamiques de décomposition et les cycles nutritifs des écosystèmes envahis. Ces altérations peuvent favoriser leur propre expansion tout en défavorisant les espèces natives, créant des rétroactions positives difficiles à réverser.

Bonnes Pratiques et Recommandations

La stratification de la gestion selon les zones fonctionnelles optimise les bénéfices écologiques de la litière. Les secteurs peu fréquentés devraient privilégier une gestion extensive avec maintien de la litière, tandis que les zones de passage intensif nécessitent un entretien régulier pour des raisons de sécurité et d’accessibilité.

L’incorporation partielle de la litière par griffage superficiel du sol accélère les processus de décomposition sans éliminer complètement la couverture protectrice. Cette technique, dérivée du fonctionnement naturel des écosystèmes forestiers, stimule l’activité de la macrofaune tout en maintenant les bénéfices de la couverture organique.

Le paillage en couches minces (3-5 cm) reproduit les conditions optimales de décomposition observées dans les écosystèmes naturels. Les accumulations excessives créent des conditions anaérobies défavorables aux processus aérobies de décomposition et peuvent favoriser le développement de pathogènes fongiques.

La diversification des essences végétales dans les plantations forestières et urbaines enrichit la qualité biochimique de la litière composite, favorisant une décomposition équilibrée et une biodiversité édaphique élevée. L’association d’espèces à litière facilement décomposable (frêne, aulne) avec des espèces à décomposition lente (chêne, hêtre) crée des dynamiques nutritives complémentaires.

L’observation des indicateurs biologiques (présence de champignons saprophytes, diversité de la macrofaune, épaisseur des horizons organiques) renseigne sur la fonctionnalité des processus de décomposition et permet d’ajuster les pratiques de gestion. Une litière saine présente une stratification visible avec des stades de décomposition progressifs depuis la surface jusqu’à l’interface avec le sol minéral.

Surveillance et Perspectives d’Avenir

Les technologies de télédétection multispectrale et d’imagerie LiDAR permettent désormais de cartographier la distribution spatiale et l’épaisseur de la litière à l’échelle du paysage, facilitant la gestion différenciée des grands territoires forestiers et périurbains. Ces outils s’intègrent progressivement aux protocoles de surveillance écologique standardisés.

Le séquençage métagénomique des communautés microbiennes décomposeurs révèle une diversité fonctionnelle insoupçonnée. Les bases de données génomiques identifient des milliers d’espèces bactériennes et fongiques spécialisées dans la dégradation de substrats organiques spécifiques, ouvrant des perspectives pour la bioaugmentation des processus de décomposition dans les sols dégradés.

Les modèles couplés climat-végétation-sol intègrent progressivement les processus de décomposition foliaire avec une résolution temporelle et spatiale croissante. Ces outils de simulation permettent d’anticiper les modifications des cycles biogéochimiques sous différents scénarios climatiques et d’aménagement territorial.

Le développement de biostimulants et inoculums microbiens spécifiquement formulés pour accélérer la décomposition représente une avenue prometteuse pour la restauration écologique et la gestion durable des matières organiques. Ces biotechnologies visent à réintroduire des consortiums microbiens fonctionnels dans les sols dont les communautés décomposeurs ont été altérées.

L’économie circulaire appliquée aux matières organiques urbaines intègre la litière foliaire comme ressource valorisable plutôt que comme déchet. Les filières de compostage collectif, de production de paillis et de biofertilisants transforment progressivement la gestion des espaces verts vers des modèles plus durables et économiquement viables.

Points Clés à Retenir

La litière foliaire constitue un élément structurant des écosystèmes terrestres, orchestrant des processus biogéochimiques essentiels au maintien de la fertilité édaphique, de la biodiversité et de la régulation climatique. Sa décomposition implique des communautés biologiques diversifiées et des cascades enzymatiques complexes transformant progressivement les tissus végétaux en nutriments disponibles et en matière organique stable.

Les applications pratiques de ces connaissances écologiques s’étendent de la gestion différenciée des espaces verts à la restauration des sols dégradés, en passant par l’optimisation des pratiques agricoles et forestières. Le maintien sélectif de la litière dans les contextes appropriés réduit significativement les besoins en intrants synthétiques tout en favorisant la résilience écologique des systèmes gérés.

Les défis contemporains nécessitent une intégration accrue des processus naturels de décomposition dans la planification territoriale et la conception des espaces urbains. La reconnaissance de la litière comme infrastructure écologique plutôt que comme nuisance esthétique représente un changement de paradigme nécessaire à la durabilité environnementale.

Les perspectives de recherche incluent l’approfondissement des interactions entre changement climatique et dynamiques de décomposition, le développement d’outils biotechnologiques pour optimiser les processus naturels, et l’intégration des connaissances écologiques dans les modèles prédictifs du fonctionnement des écosystèmes terrestres.

Sources et Références

Source principale : Swift M.J., Heal O.W., Anderson J.M. (1979). Decomposition in Terrestrial Ecosystems. University of California Press.

Données complémentaires :

- Berg B., McClaugherty C. (2014). Plant Litter: Decomposition, Humus Formation, Carbon Sequestration. Springer.

- Lavelle P., Spain A.V. (2001). Soil Ecology. Kluwer Academic Publishers.

- Hättenschwiler S., Tiunov A.V., Scheu S. (2005). « Biodiversity and litter decomposition in terrestrial ecosystems ». Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 36: 191-218.

Autorités consultées :

- Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) – Département Écologie et Environnement

- Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) – Département Écologie et Gestion de la Biodiversité

- International Long-Term Ecological Research Network (ILTER)

Avertissement

Cet article est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Les recommandations de gestion des espaces verts doivent être adaptées aux contextes locaux spécifiques et aux réglementations en vigueur. Pour des conseils spécialisés en matière d’aménagement paysager ou de restauration écologique, consultez des professionnels qualifiés dans ces domaines.