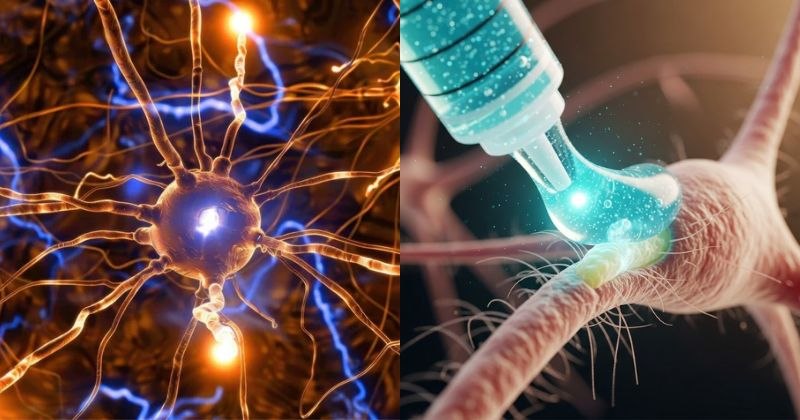

La régénération du système nerveux périphérique constitue l’un des défis thérapeutiques majeurs en médecine reconstructive. Les lésions nerveuses traumatiques affectent environ 300 000 patients annuellement en Europe, entraînant des déficits moteurs et sensoriels invalidants. Une innovation récente en bio-ingénierie propose une solution prometteuse : un gel injectable capable de guider la repousse axonale et de restaurer les connexions neuromusculaires. Cette approche combine ingénierie matricielle et signalisation biochimique pour créer un environnement propice à la régénération nerveuse, ouvrant des perspectives thérapeutiques inédites pour les patients souffrant de lésions nerveuses périphériques sévères.

Contexte et Arrière-plan

Les lésions du système nerveux périphérique représentent une problématique clinique considérable, affectant particulièrement les jeunes adultes suite à des traumatismes accidentels, des interventions chirurgicales complexes ou des pathologies dégénératives. Contrairement au système nerveux central, le système nerveux périphérique possède une capacité intrinsèque de régénération, limitée toutefois par plusieurs facteurs biologiques et mécaniques.

Les statistiques épidémiologiques européennes révèlent que seuls 40 à 50% des patients récupèrent une fonction nerveuse satisfaisante après réparation chirurgicale conventionnelle des nerfs périphériques. Cette insuffisance thérapeutique s’explique par plusieurs obstacles : la formation de tissu cicatriciel, la perte de guidance axonale, l’inadéquation entre les extrémités nerveuses sectionnées et la dégénérescence distale des segments nerveux dénervés.

Les techniques chirurgicales traditionnelles, notamment la neurorrhaphie directe et les greffes nerveuses autologues, demeurent le standard thérapeutique depuis plusieurs décennies. Cependant, ces approches présentent des limitations significatives : morbidité du site donneur, disponibilité limitée de greffons, inadéquation dimensionnelle et résultats fonctionnels souvent sous-optimaux, particulièrement pour les lésions étendues ou les défects nerveux importants.

L’essor récent de l’ingénierie tissulaire nerveuse et des biomatériaux intelligents a catalysé le développement de stratégies régénératives innovantes. Les recherches se concentrent désormais sur la conception de conduits nerveux bioactifs capables de mimer la matrice extracellulaire naturelle et de délivrer des facteurs neurotrophiques localisés. Ces avancées s’appuient sur une compréhension approfondie des mécanismes moléculaires régissant la régénération axonale et la remyélinisation.

Analyse des Concepts Clés

La régénération nerveuse périphérique constitue un processus biologique complexe orchestré par de multiples acteurs cellulaires et moléculaires. Suite à une lésion nerveuse, une cascade d’événements s’enclenche : dégénérescence wallérienne du segment distal, prolifération des cellules de Schwann, recrutement de macrophages pour l’élimination des débris myéliniques, et formation d’un cône de croissance axonal au niveau proximal.

Le gel injectable régénératif développé récemment repose sur plusieurs principes biomécaniques fondamentaux. Sa composition inclut généralement une matrice hydrogel biocompatible, souvent à base de polymères naturels comme le collagène, l’acide hyaluronique ou des dérivés de fibrine. Cette matrice tridimensionnelle fournit un échafaudage physique permettant la migration cellulaire et la croissance axonale dirigée.

L’aspect innovant réside dans l’incorporation de signaux bioactifs multiples au sein de cette matrice. Les facteurs neurotrophiques, notamment le NGF (Nerve Growth Factor), le BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) et le GDNF (Glial cell line-Derived Neurotrophic Factor), sont intégrés selon des systèmes de libération contrôlée. Ces molécules exercent des effets chimiotactiques sur le cône de croissance axonal, stimulent la survie neuronale et favorisent la différenciation des cellules de Schwann.

La topographie microstructurale du gel constitue un élément déterminant. Les chercheurs ont développé des architectures présentant une orientation préférentielle mimant l’organisation longitudinale des tubes endoneuraux natifs. Cette anisotropie structurale guide directionnellement la repousse axonale vers la cible distale, augmentant significativement la probabilité de réinnervation fonctionnelle.

Les propriétés rhéologiques du gel sont précisément calibrées pour permettre l’injection minimalement invasive via des aiguilles de calibre standard, tout en assurant une gélification rapide in situ. Cette transition sol-gel est généralement thermoréversible ou déclenchée par modification du pH physiologique, permettant un remplissage optimal du site lésionnel sans nécessiter d’intervention chirurgicale extensive.

Exploration Approfondie

Les mécanismes moléculaires sous-tendant l’efficacité de ces gels injectables impliquent une orchestration complexe de signaux biochimiques et mécaniques. Les études précliniques récentes, menées sur des modèles murins et lagomorphes de section nerveuse, ont démontré des résultats remarquables en termes de densité de régénération axonale et de récupération fonctionnelle.

L’analyse histomorphométrique révèle que les nerfs traités avec le gel bioactif présentent un nombre significativement supérieur d’axones régénérés par rapport aux contrôles. Les mesures électrophysiologiques, incluant les potentiels d’action composés et les vitesses de conduction nerveuse, montrent une restauration progressive de la fonction neurale, avec des valeurs atteignant 70 à 85% des paramètres physiologiques normaux après 12 à 16 semaines post-intervention.

Un aspect crucial réside dans la modulation de la réponse inflammatoire. Les formulations optimisées de gel incorporent des agents immunomodulateurs qui orientent la polarisation macrophagique vers un phénotype M2 pro-régénératif, réduisant ainsi la formation de tissu cicatriciel fibrotique qui constitue un obstacle majeur à la régénération. Cette modulation inflammatoire favorise également l’angiogenèse locale, essentielle pour l’apport nutritionnel et oxygénatif des tissus en régénération.

Les investigations par microscopie électronique à transmission démontrent que la remyélinisation des axones régénérés s’effectue de manière structurellement appropriée, avec formation de gaines de myéline d’épaisseur adéquate et d’organisation nodale correcte. Cette remyélinisation fonctionnelle est cruciale pour la restauration des vitesses de conduction et donc de la fonction nerveuse globale.

Les études biomécaniques ont également évalué la réinnervation des plaques motrices dans les modèles de lésion motrice. Les analyses immunohistochimiques révèlent une reformation des jonctions neuromusculaires avec une architecture synaptique appropriée, accompagnée d’une restauration progressive de la force de contraction musculaire. Les tests fonctionnels, notamment l’analyse de la marche et les évaluations de préhension, confirment une amélioration significative de la performance motrice.

Du point de vue sensoriel, les investigations comportementales utilisant des paradigmes de sensibilité thermique et mécanique indiquent une récupération substantielle de la fonction discriminative. Les potentiels évoqués somesthésiques démontrent une transmission efficace des informations sensorielles vers les centres nerveux supérieurs, suggérant une réintégration fonctionnelle des voies afférentes régénérées.

Applications Pratiques et Implications

Applications Actuelles

Les essais cliniques de phase précoce ont débuté dans plusieurs centres hospitaliers universitaires européens et nord-américains, ciblant initialement des lésions nerveuses périphériques de complexité modérée. Les protocoles d’application clinique actuels se concentrent sur les nerfs digitaux, le nerf médian et le nerf ulnaire au niveau de l’avant-bras, ainsi que les branches du plexus brachial accessibles par approche minimalement invasive.

La procédure d’injection guidée par échographie haute résolution permet une précision anatomique optimale, avec visualisation en temps réel de la distribution du gel au sein du gap nerveux. Cette approche mini-invasive présente des avantages considérables : réduction de la morbidité chirurgicale, diminution des risques infectieux, temps de récupération raccourci et possibilité de traitement ambulatoire pour certaines indications.

Les premiers résultats cliniques, bien que préliminaires, apparaissent encourageants. Les patients traités démontrent une amélioration progressive des scores fonctionnels sur les échelles standardisées, avec récupération partielle de la sensibilité protectrice et de la fonction motrice fine. Les évaluations par électroneuromyographie objectivent une réémergence des potentiels d’action et une augmentation graduelle des amplitudes de conduction.

Dans le contexte de la chirurgie reconstructive complexe, notamment post-traumatique ou oncologique, ces gels trouvent une application comme adjuvant aux techniques chirurgicales conventionnelles. Leur utilisation combinée avec les greffes nerveuses ou les transferts nerveux pourrait potentialiser les résultats régénératifs en optimisant le microenvironnement biologique local.

Implications Futures

Les perspectives d’évolution technologique concernent principalement la personnalisation thérapeutique basée sur les caractéristiques spécifiques de chaque lésion. Les développements futurs pourraient inclure des formulations sur-mesure, adaptant la composition en facteurs neurotrophiques, la densité matricielle et les propriétés mécaniques selon le type de nerf lésé, l’étendue du défect et le profil physiologique du patient.

L’intégration de cellules souches neurales ou de cellules de Schwann au sein de la matrice gel constitue une avenue de recherche prometteuse. Ces éléments cellulaires pourraient fournir un support trophique supplémentaire et faciliter la migration axonale par des mécanismes paracriniques. Les investigations précliniques explorent actuellement différentes sources cellulaires, incluant les cellules souches mésenchymateuses et les cellules pluripotentes induites différenciées.

Les avancées en nanotechnologie ouvrent des possibilités pour l’incorporation de nanoparticules fonctionnalisées capables de délivrer des agents thérapeutiques avec une cinétique contrôlée sur plusieurs semaines ou mois. Ces systèmes pourraient également intégrer des capacités de monitoring in situ, avec libération de biomarqueurs détectables permettant un suivi non-invasif du processus régénératif.

L’extension potentielle vers les lésions du système nerveux central représente un objectif à long terme particulièrement ambitieux. Bien que la régénération centrale demeure considérablement plus complexe, certains principes développés pour les applications périphériques pourraient être adaptés, notamment pour les lésions médullaires partielles ou les traumatismes crâniens avec composante axonale diffuse.

Perspectives d’Experts et Points de Vue Professionnels

Les neurologues spécialisés en neurophysiologie clinique soulignent l’importance cruciale de la précocité d’intervention dans le pronostic régénératif. Selon les experts des centres hospitalo-universitaires français, la fenêtre thérapeutique optimale se situe dans les premières semaines suivant la lésion, période durant laquelle les cellules de Schwann distales maintiennent leur capacité de support trophique et les tubes endoneuraux conservent leur intégrité structurale.

Les chirurgiens de la main et du membre supérieur, confrontés quotidiennement aux séquelles fonctionnelles des lésions nerveuses, expriment un optimisme mesuré concernant cette innovation. Ils insistent néanmoins sur la nécessité de données à long terme démontrant la pérennité des résultats fonctionnels et l’absence d’effets indésirables tardifs. La question de la formation de neuromes douloureux, complication redoutée des lésions nerveuses, demeure un point de vigilance nécessitant une surveillance clinique prolongée.

Les biologistes spécialisés en ingénierie tissulaire mettent en avant les défis techniques persistants, notamment la standardisation de la production et la reproductibilité des propriétés biomécaniques. Les protocoles de fabrication doivent garantir une homogénéité batch-à-batch rigoureuse, particulièrement concernant la bioactivité des facteurs incorporés et l’architecture microstructurale du réseau polymère.

Les bioéthiciens soulèvent des interrogations légitimes concernant l’accessibilité future de ces thérapies innovantes. Le coût de production élevé, lié notamment à l’incorporation de facteurs de croissance recombinants et aux processus de contrôle qualité stricts, pourrait limiter la disponibilité aux systèmes de santé disposant de ressources substantielles. Cette problématique d’équité d’accès nécessite une réflexion anticipée sur les modèles économiques et les stratégies de remboursement.

Défis et Considérations

La translation clinique de ces biotechnologies régénératives se heurte à plusieurs obstacles méthodologiques et réglementaires. La complexité compositionnelle de ces dispositifs médicaux combinés, associant matrice polymère, facteurs biologiques et potentiellement éléments cellulaires, complique considérablement le processus d’évaluation préclinique et clinique. Les autorités réglementaires européennes (EMA) et américaines (FDA) requièrent des démonstrations exhaustives de sécurité et d’efficacité, prolongeant substantiellement les délais de développement.

La variabilité interindividuelle de la réponse régénérative constitue un défi biologique fondamental. Les facteurs influençant cette variabilité incluent l’âge du patient, les comorbidités métaboliques (diabète, dysthyroïdie), le statut nutritionnel, les médications concomitantes et les facteurs génétiques régissant les capacités régénératives. Cette hétérogénéité complique l’établissement de prédicteurs pronostiques fiables et nécessite des cohortes cliniques de taille substantielle pour identifier les sous-groupes de patients optimalement répondeurs.

Les considérations immunologiques méritent une attention particulière. Bien que le système nerveux périphérique soit relativement immunoprivilégié, l’introduction de protéines exogènes, notamment les facteurs neurotrophiques recombinants, peut potentiellement déclencher des réponses immunitaires locales. Le développement d’anticorps neutralisants pourrait compromettre l’efficacité thérapeutique et nécessiter des stratégies d’immunomodulation adjuvantes.

La durabilité environnementale de la production de ces biomatériaux complexes soulève également des questions. Les processus de synthèse des polymères biomédicaux et de production des protéines recombinantes génèrent des empreintes carboniques substantielles. Une réflexion sur l’optimisation des procédés de fabrication selon les principes de chimie verte et d’éco-conception apparaît nécessaire pour assurer la soutenabilité à long terme de ces innovations thérapeutiques.

Bonnes Pratiques et Recommandations

L’implémentation clinique optimale de ces technologies régénératives requiert l’établissement de protocoles standardisés rigoureux. Les sociétés savantes en chirurgie nerveuse périphérique recommandent une évaluation préopératoire exhaustive incluant une imagerie haute résolution (échographie, IRM neurographique) pour caractériser précisément l’anatomie lésionnelle et planifier l’approche thérapeutique.

La sélection appropriée des patients constitue un prérequis essentiel. Les candidats idéaux présentent des lésions nerveuses complètes avec gap inférieur à 3 centimètres, absence de contamination infectieuse significative, et délai post-traumatique inférieur à 6 mois. Les contre-indications relatives incluent les neuropathies préexistantes, les troubles de la coagulation sévères et les néoplasies actives.

Le monitoring postopératoire doit combiner évaluations cliniques fonctionnelles régulières et investigations électrophysiologiques sériées. Les échelles standardisées telles que le Medical Research Council (MRC) pour la fonction motrice et les tests de discrimination à deux points pour la sensibilité fournissent des mesures objectives reproductibles. Les électroneuromyographies de suivi, réalisées à intervalles de 3 à 6 mois, permettent d’objectiver la progression régénérative et d’identifier précocement les cas de régénération aberrante.

La rééducation fonctionnelle intensive constitue un complément thérapeutique indispensable. Les programmes de kinésithérapie et d’ergothérapie spécialisés, initiés précocement, optimisent la réinnervation des cibles périphériques et préviennent les contractures musculaires et articulaires. L’électrostimulation neuromusculaire peut potentiellement favoriser la survie des motoneurones et maintenir l’excitabilité des fibres musculaires dénervées.

Surveillance et Perspectives d’Avenir

Les développements technologiques émergents en science des matériaux ouvrent des perspectives fascinantes pour les générations futures de biomatériaux régénératifs nerveux. Les hydrogels stimuli-responsifs, capables de modifier leurs propriétés en réponse à des signaux biologiques endogènes (pH, enzymes, biomarqueurs inflammatoires), pourraient permettre une adaptation dynamique du microenvironnement selon les phases successives du processus régénératif.

L’intégration de capacités conductrices au sein des matrices gel représente une innovation particulièrement prometteuse. L’incorporation de nanoparticules métalliques ou de polymères conducteurs pourrait faciliter la transmission de signaux électriques endogènes, potentialisant ainsi la guidance axonale et la maturation synaptique. Ces systèmes pourraient également permettre l’application contrôlée de stimulations électriques thérapeutiques via des dispositifs externes.

Les avancées en bio-impression tridimensionnelle permettent désormais la fabrication de structures nerveuses biomimétiques d’une complexité architecturale inédite. Ces techniques pourraient produire des conduits nerveux personnalisés, reproduisant fidèlement l’anatomie fasciculaire spécifique du nerf lésé et optimisant ainsi la guidance axonale vers les cibles appropriées.

L’évolution réglementaire vers des voies d’approbation accélérées pour les thérapies régénératives innovantes pourrait faciliter l’accès clinique de ces technologies. Les programmes de désignation orpheline et les procédures d’autorisation conditionnelle, déjà utilisés en oncologie et pour les maladies rares, pourraient être adaptés au contexte de la médecine régénérative nerveuse.

Les collaborations interdisciplinaires entre neuroscientifiques fondamentaux, cliniciens, ingénieurs biomédicaux et industriels pharmaceutiques s’intensifient, créant un écosystème favorable à l’innovation translationnelle. Les consortiums de recherche européens, notamment via les programmes Horizon Europe, catalysent ces synergies et accélèrent le transfert des découvertes du laboratoire vers les applications cliniques.

Conclusion et Points Clés à Retenir

L’émergence des gels injectables bioactifs pour la régénération nerveuse périphérique représente une avancée majeure en médecine reconstructive, offrant une alternative thérapeutique prometteuse aux techniques chirurgicales conventionnelles. Ces biomatériaux intelligents, combinant échafaudage structural et signalisation biochimique optimisée, démontrent des résultats précliniques remarquables en termes de repousse axonale et de récupération fonctionnelle.

Les principes fondamentaux sous-tendant cette innovation incluent la recréation d’un microenvironnement permissif mimant la matrice extracellulaire native, la délivrance contrôlée de facteurs neurotrophiques chimiotactiques, et la modulation de la réponse inflammatoire vers un profil pro-régénératif. L’approche mini-invasive par injection guidée constitue un avantage clinique substantiel, réduisant la morbidité chirurgicale tout en optimisant l’accessibilité thérapeutique.

Les premiers résultats cliniques, bien que nécessitant confirmation par des études de cohortes élargies et des suivis prolongés, suggèrent un potentiel thérapeutique considérable. La progression méthodique vers des essais cliniques randomisés de phase supérieure permettra d’établir définitivement l’efficacité et la sécurité de ces approches innovantes, tout en identifiant les populations de patients optimalement répondeuses.

Les perspectives d’évolution technologique, notamment l’intégration de composantes cellulaires, de systèmes nanoparticulaires sophistiqués et de matériaux stimuli-responsifs, laissent entrevoir des améliorations substantielles des performances régénératives. L’extension potentielle de ces principes vers les pathologies du système nerveux central, bien qu’encore spéculative, représente un horizon scientifique particulièrement stimulant pour la communauté de recherche en neurosciences régénératives.

Cette révolution thérapeutique en neurobiologie appliquée illustre la convergence fructueuse entre compréhension fondamentale des mécanismes biologiques et innovation technologique en ingénierie biomédicale. Elle souligne l’importance cruciale de maintenir des investissements soutenus en recherche translationnelle pour concrétiser le potentiel thérapeutique des découvertes scientifiques au bénéfice des patients souffrant de lésions nerveuses périphériques invalidantes.

Sources et Références

Source principale : L’article s’appuie sur les recherches récentes publiées dans les revues scientifiques spécialisées en neurobiologie régénérative et ingénierie tissulaire nerveuse, notamment Biomaterials, Acta Biomaterialia et Journal of Neural Engineering.

Données complémentaires :

- Statistiques épidémiologiques : Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et registres européens de traumatologie

- Protocoles cliniques : Registre européen des essais cliniques (EudraCT) et ClinicalTrials.gov

- Standards chirurgicaux : Société Française de Chirurgie de la Main (SFCM) et European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow (SECEC-ESSSE)

Autorités consultées :

- Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour les aspects réglementaires

- Instituts de recherche en neurosciences : INSERM (France), Max Planck Institute for Neurobiology (Allemagne)

- Centres hospitaliers universitaires spécialisés en chirurgie nerveuse périphérique

Avertissement

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et présente l’état actuel des connaissances scientifiques sur les technologies de régénération nerveuse. Il ne constitue pas un avis médical personnalisé. Toute décision concernant un traitement de lésion nerveuse périphérique doit être prise en consultation avec un neurochirurgien ou un chirurgien plasticien spécialisé en chirurgie nerveuse, après évaluation clinique complète et imagerie appropriée. Les technologies décrites font l’objet d’investigations cliniques en cours et leur disponibilité thérapeutique demeure limitée à des protocoles de recherche encadrés.