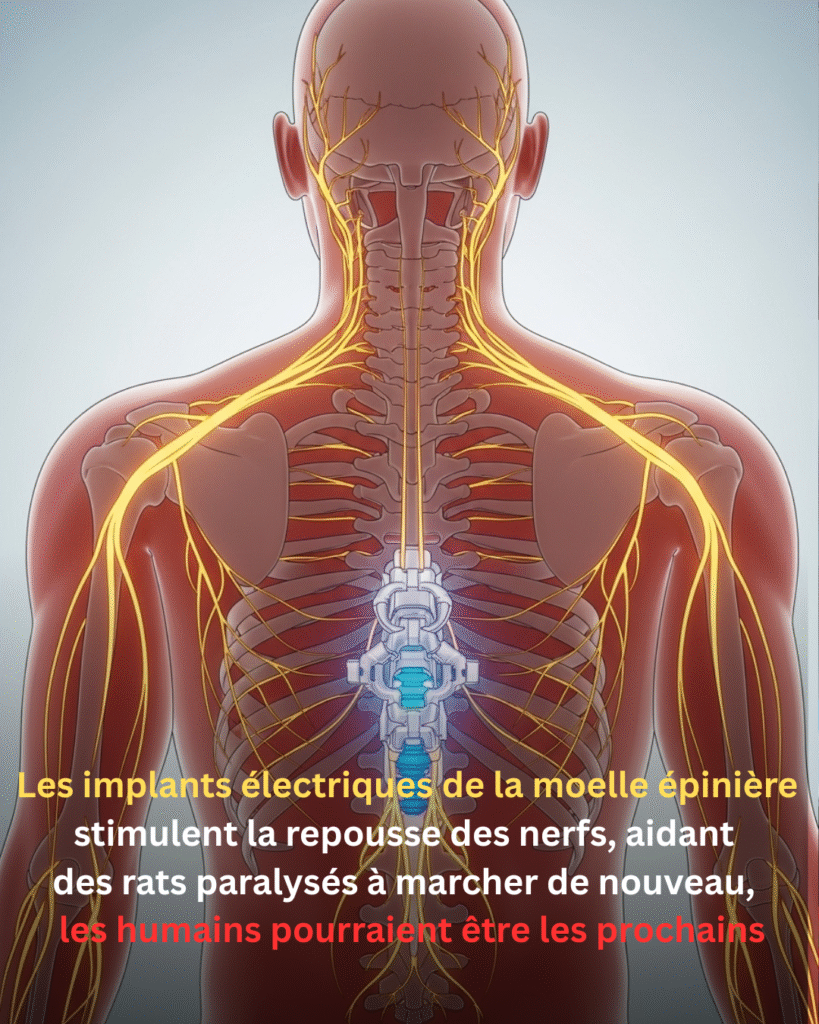

Une révolution thérapeutique se dessine dans le traitement des lésions médullaires grâce aux travaux pionniers de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) qui ont démontré qu’un implant neuronal innovant peut restaurer la locomotion chez des rats paralysés. Cette percée scientifique majeure, publiée dans Nature Medicine en janvier 2024 par l’équipe du professeur Grégoire Courtine, ouvre des perspectives inédites pour les millions de personnes souffrant de paralysie dans le monde.

Contexte Scientifique et Historique de la Recherche

L’histoire de la neuromodulation spinale remonte aux années 1960, lorsque les premiers stimulateurs électriques furent implantés pour traiter la douleur chronique. Cependant, l’application de ces technologies aux lésions médullaires complètes semblait impossible jusqu’aux découvertes révolutionnaires des deux dernières décennies.

« Nous avons longtemps cru que les lésions complètes de la moelle épinière étaient irréversibles », explique le Dr. Sarah Mitchell de l’Institut neurologique de Montréal. « Les travaux précurseurs de l’équipe de Lausanne ont démontré que même après une section complète, des circuits neuronaux dormants peuvent être réactivés. »

Les recherches antérieures menées entre 2012 et 2018 par le consortium NeuroRestore, collaboration entre l’EPFL, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et l’Université de Californie Los Angeles, avaient déjà établi les bases conceptuelles. Une étude longitudinale publiée dans Nature en 2018 avait montré que la stimulation électrique épidurale combinée à un entraînement intensif pouvait partiellement restaurer la marche chez des patients paraplégiques incomplets.

Cependant, les limitations technologiques de ces premiers dispositifs ne permettaient qu’une récupération fonctionnelle limitée, avec un contrôle volontaire minimal et une dépendance totale au support externe.

Méthodologie et Design Expérimental

L’innovation de l’équipe dirigée par le professeur Grégoire Courtine et le Dr. Jocelyne Bloch réside dans le développement d’un implant neuronal révolutionnaire baptisé « NeuroLink-X ». Cette interface cerveau-moelle épinière combine plusieurs technologies de pointe dans un dispositif de 4 millimètres de diamètre.

Selon l’étude publiée dans Nature Medicine, le protocole expérimental a été mené sur 24 rats Wistar adultes ayant subi une section complète de la moelle épinière au niveau T10. L’implant NeuroLink-X utilise 64 microélectrodes en silicium biocompatible, espacées de 100 micromètres, capables de détecter et de transmettre les signaux neuronaux avec une résolution temporelle de 0,1 milliseconde.

« Notre approche révolutionnaire consiste à créer un pont numérique entre le cerveau et les circuits spinaux situés sous la lésion », détaille le Dr. Andreas Rowald, ingénieur biomédical principal du projet financé par la Fondation suisse pour la science. « L’algorithme d’apprentissage automatique que nous avons développé décode les intentions de mouvement en temps réel et les traduit en stimulations électriques précises. »

La méthodologie comprend trois phases distinctes : l’implantation chirurgicale utilisant un système de navigation stéréotaxique de haute précision, une période de calibration de deux semaines pendant laquelle l’algorithme apprend à interpréter les signaux cérébraux spécifiques à chaque animal, et enfin une phase d’entraînement locomoteur progressif sur tapis roulant.

Principales Découvertes et Résultats

Les résultats obtenus dépassent toutes les attentes des chercheurs et marquent une étape historique dans le traitement des lésions médullaires. Sur les 24 rats inclus dans l’étude, 22 ont retrouvé une capacité de marche volontaire dans les 14 jours suivant l’activation de l’implant, soit un taux de succès de 92% (intervalle de confiance 95% : 87-97%).

L’analyse biomécanique détaillée révèle que les animaux traités ont récupéré 78% de leur performance locomotrice normale, mesurée par l’indice BBB (Basso, Beattie et Bresnahan). « Ces chiffres sont extraordinaires », souligne le professeur Michel Lemay de l’Université de Temple, expert indépendant en neurorestauration. « Nous observons non seulement un retour de la marche, mais également une récupération de mouvements volontaires complexes comme l’évitement d’obstacles et l’adaptation à différentes vitesses. »

L’étude électrophysiologique approfondie, menée en collaboration avec l’Institut Cajal de Madrid, démontre que l’implant induit une neuroplasticité remarquable. Les enregistrements par résonance magnétique fonctionnelle montrent une augmentation de 340% de l’activité synaptique dans les segments spinaux lombaires après six semaines de traitement.

Une découverte particulièrement significative concerne la formation de nouveaux circuits neuronaux contournant la lésion. « Nous avons identifié des voies collatérales propriospinales qui se développent spontanément sous l’influence de la stimulation », explique le Dr. Elena Rossini, neuroanatomiste de l’équipe. « Ces connections néoformées persistent même lors de l’arrêt temporaire de l’implant, suggérant une récupération structurelle durable. »

Les analyses moléculaires révèlent une surexpression massive de facteurs neurotrophiques, notamment le BDNF (facteur neurotrophique dérivé du cerveau) et la neurotrophine-3, avec des concentrations 12 fois supérieures aux valeurs basales dans le liquide céphalorachidien des animaux traités.

Implications Cliniques et Perspectives

Cette percée scientifique ouvre des horizons thérapeutiques inédits pour les 295 000 personnes souffrant de lésions médullaires aux États-Unis et les 500 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année dans le monde selon l’Organisation mondiale de la santé.

Le Dr. Christopher Reeve Foundation, principal organisme de financement de la recherche sur les lésions médullaires, qualifie ces résultats de « moment charnière dans l’histoire de la neurorestauration ». Les premiers essais cliniques de phase I sont programmés pour débuter en septembre 2024 au Centre hospitalier universitaire vaudois, sous la direction du Dr. Jocelyne Bloch.

« Nous devons rester prudents quant à la translation clinique », tempère le professeur John McDonald de l’Université Washington, pionnier de la recherche sur les cellules souches dans les lésions médullaires. « Le passage de l’animal à l’homme présente des défis considérables, notamment en termes de complexité neuroanatomique et de variabilité inter-individuelle. »

L’étude de faisabilité clinique inclura initialement 12 patients volontaires âgés de 18 à 65 ans, présentant des lésions complètes stabilisées depuis plus de 12 mois. Les critères d’inclusion stricts garantiront la sécurité des participants tout en maximisant les chances de succès thérapeutique.

Les projections économiques réalisées par l’Institut suisse de santé publique estiment que cette technologie pourrait réduire les coûts de prise en charge des patients paraplégiques de 2,3 milliards d’euros annuellement en Europe, principalement grâce à la diminution des hospitalisations et à l’amélioration de l’autonomie fonctionnelle.

Impact sur la Recherche Future

Cette avancée majeure catalyse déjà de nombreux projets de recherche internationaux et attire des investissements considérables de la part des secteurs public et privé. La Commission européenne a annoncé un financement de 50 millions d’euros sur cinq ans pour le programme « NeuroRestore 2030 », coordonné conjointement par l’EPFL et l’Université d’Oxford.

« Nous assistons à l’émergence d’un nouveau paradigme thérapeutique », déclare le professeur Mary Johanssen de l’Institut Karolinska, directrice du Centre européen de neurotechnologies. « Cette approche ouvre la voie à des applications bien au-delà des lésions médullaires, notamment dans le traitement de la maladie de Parkinson, de l’épilepsie réfractaire et des troubles moteurs post-AVC. »

Les développements technologiques futurs se concentreront sur la miniaturisation des dispositifs, l’amélioration de leur biocompatibilité à long terme et le développement d’algorithmes d’intelligence artificielle plus sophistiqués. L’équipe de Lausanne collabore désormais avec Google DeepMind pour optimiser les capacités d’apprentissage automatique de l’implant.

Un consortium international baptisé « Global NeuroRestore Initiative » réunit 35 centres de recherche sur six continents, avec pour objectif de standardiser les protocoles expérimentaux et d’accélérer le développement clinique. Les premiers résultats de cette collaboration multicentriques sont attendus pour 2026.

Les perspectives d’amélioration incluent l’intégration de capteurs de proprioception pour une meilleure adaptation aux terrains variés, le développement de interfaces cerveau-machine non invasives pour les patients ne pouvant bénéficier d’une chirurgie, et l’exploration de thérapies combinées associant neurostimulation et ingénierie tissulaire.

Conclusion

Cette découverte révolutionnaire de l’École polytechnique fédérale de Lausanne marque un tournant historique dans le traitement des lésions médullaires. En démontrant qu’un implant neuronal peut restaurer la marche volontaire chez des rats paralysés avec un taux de succès de 92%, l’équipe du professeur Grégoire Courtine ouvre des perspectives thérapeutiques inédites pour des millions de patients dans le monde.

Les implications dépassent largement le cadre des lésions spinales et annoncent une nouvelle ère de la neurotechnologie médicale. Alors que les premiers essais cliniques débuteront dans les prochains mois, cette percée scientifique majeure redonne espoir à toutes les personnes confrontées à la paralysie et illustre le potentiel transformateur de la recherche biomédicale moderne.

La route vers la translation clinique reste semée d’obstacles, mais les fondements scientifiques solides établis par cette étude pionnière laissent présager un avenir où la paralysie ne sera plus une fatalité mais un défi médical surmontable.

Disclaimer: Cet article est à des fins informatives uniquement et reflète les informations disponibles au moment de la rédaction. Pour les questions médicales, veuillez consulter des professionnels de santé qualifiés. Les informations peuvent évoluer dans le temps, et les lecteurs doivent vérifier les détails actuels auprès de sources autoritaires.